Кубякин О.Ю.

Шинель номер пять

Автор: Кубякин О. Ю.

Художники: ЗейгальА. Г., Голобородько А. Б.ООО «ЭРА», 2012. - 228 с.

Содержание

1. И охота и рыбалка

2. Первые шаги

3. Миша Бороданков

4. Как автор познакомился с художником

5. Карелкин

6. Иванов

7. Паша Дубов

8. Сколько в году Новых годов?.

9. Герои

10. Орден

11. Перелыгин

12. Казачкин

13. Я убью тебя л-ик

14. Аронов

15. Очередные звания

16. Айсберг

17. Особенности военной психологии

18. Митька

19. Ларюшкин

20. Властелин бочки

21. Игрушечная железная дорога

22. Володько, Предеин

23. Буря мглою

24. Караван

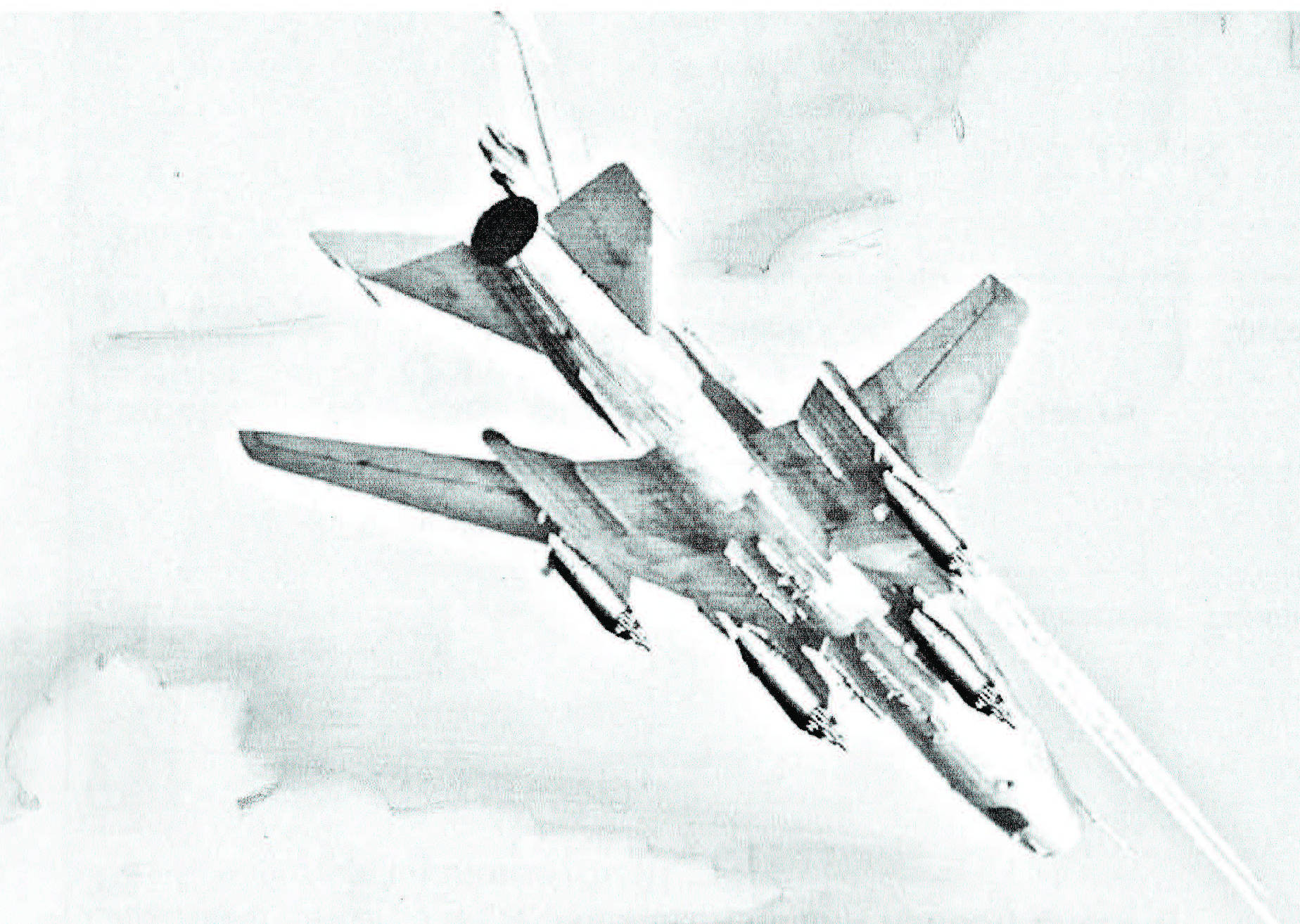

25. Форсаж

26. Морозов Ваня

27. Страсти идеологии

28. Рыбалка в Каракумах

29. Академия

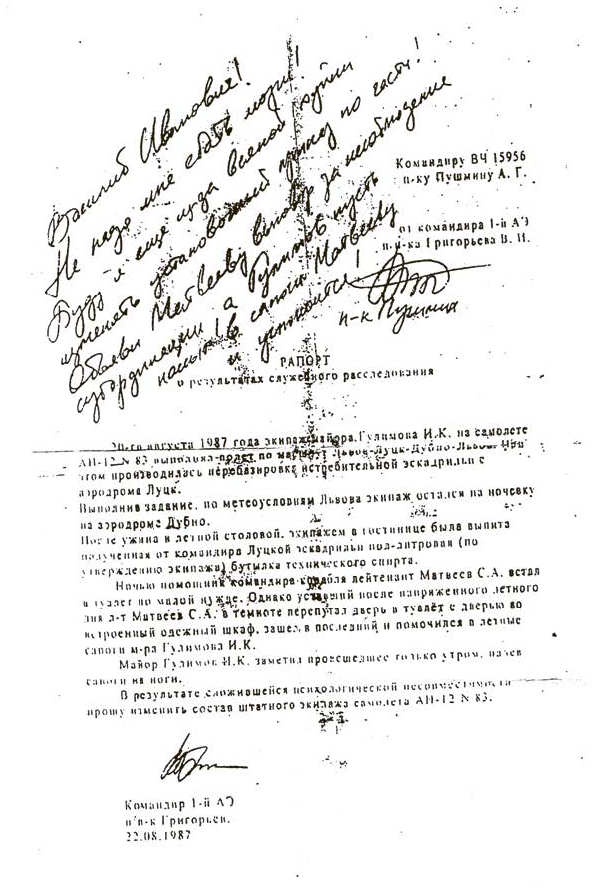

30. Экипаж

31. Армейский рай

32. Митька 2

33. Послесловие.

Рассказов об армии советского периода сохранилось совершенно мало. Объяснение этому простое. Любой откровенный рассказ об армии автоматически выходил смешным и антисоветским. Любая правда чрезвычайно отдавала критикой на существующий строй.

И охота и рыбалка

Было это, не то в Таганроге, не то в Ейске. В общем, неважно, где это было. Жил молодой парень, собирался жениться. А парень этот был военным. Неважно, в каком звании, но был он высокий, симпатичный и с высшим образованием.

И решил он свою избранницу прогулять по свежему воздуху, а заодно удивить рыбалкой и охотой одновременно. Взял удочки, надувную лодку, ружьё и собаку Астру.

Сидят они в лодке посреди тихого заливчика. Ветерок ласковый. Осеннее солнышко пригревает. Коленками друг в дружку приятно упираются, размеры резиновой лодочки себе представляете? Астра на бережку, что-то копает. Тишина-а.

Сидят они так, поплавками любуются. Он рассказывает негромко, шутит иногда. Она застенчиво улыбается. Только вот до сих пор не выяснено – чем же он с утра покушал?

Начало его слегка пучить. Но вроде несильно так, терпимо. Конечно, оно бы пукнуть не мешало, но размеры лодки себе представляете? Ладно, дело житейское. Сидит он дальше терпит. Она что-то говорит, надо слушать, самому умиляться.

Вспоминает, однако, что же он с утра такого съел? Всегда кажется, если вспомнишь – легче станет. А может не стоит вообще по пустякам расстраиваться? Может само пройдёт? Дело житейское. И зря так подумал. Оно, зараза, не проходит. А виду подавать нельзя. Сидит он крепится. Надеется на что-то. Хотя напряжение растёт, уже красный стал, вспотел весь.

Короче досиделся он. Столько в нём скопилось. Начало подозрение мучить, что глаза вылезают. Кажется ему, что он на варёного рака уже похож. Дошёл так до крайней точки. Ясно стало, что пошевелиться не может и к берегу не успеть. Чувствует – если ничего срочно не придумать, разорвёт его пополам. Единственное, что мозги выдали, решил он из ружья пальнуть и под этот ружейный грохот, пока дама слегка ог лушённая, весь гадский дух из себя выпустить.

Увидел какую-то птицу далеко на горизонте, и хорошо, что далеко, и нельзя было понять, что это не утка. Хватает ружьё, строго кричит:

«Астра!», и нажимает на курок. Но подлое ружьё вместо того, чтобы оглушительно бахнуть, слабенько так щёлкает. Осечку, значит, сволочь делает. Он понимает, что это катастрофа, а уже настроился, остановить процесс не может. Звук идущий из его штанов был ужасен. Громкий, длинный, а в конце какое то чавканье.

После они оба потупили глаза и стали в воду глядеть, будто ничего не случилось. Так, некоторое время, сидели остолбенело. Но беда в том, что после невыносимого терпежу из него вместе с газовой субстанцией вышло маленько жидкой. Да, что там маленько, прилично так вышло. И было совершенно ясно, что с минуты на минуту пойдёт запашок. Слух невесты он уже позорно сразил, если ещё нюх сразить, то в пору вешаться. Ситуация получается хуже чем была. Начал он лодку до ветру подворачивать, что б на невесту не сносило. А ветерок слабенький. Лавируй, не лавируй, вот, вот находка в штанах запашиной разразится.

Промямлив, что-то вроде: «Здесь мы уже ничего не поймаем», смотал удочки и судорожно погрёб к берегу. Вот же дурак, чего он так далеко отплыл? Гребёт, гребёт, а берег всё не близко. И ветерок слабенький. И размеры лодки себе представляете? В общем, похоже, учуяла невеста.

Выскочил на песок и быстро в заросли. Снял штаны. Обтёрся, как мог грязными трусами. Выкинул их. Привёл себя в порядок и с чувством облегчения возвращается к невесте.

Тут бы всему этому позору и закончиться, если бы не верный друг Астра, которого сам дрессировал. Выбегает Астра из зарослей, кладёт к ногам хозяйские, грязные трусы и ждёт похвалы, преданно глядя в глаза. А так всё неплохо закончилось. Поженились они, жили нормально, только на рыбалку она с ним больше не ходила.

Первые шаги

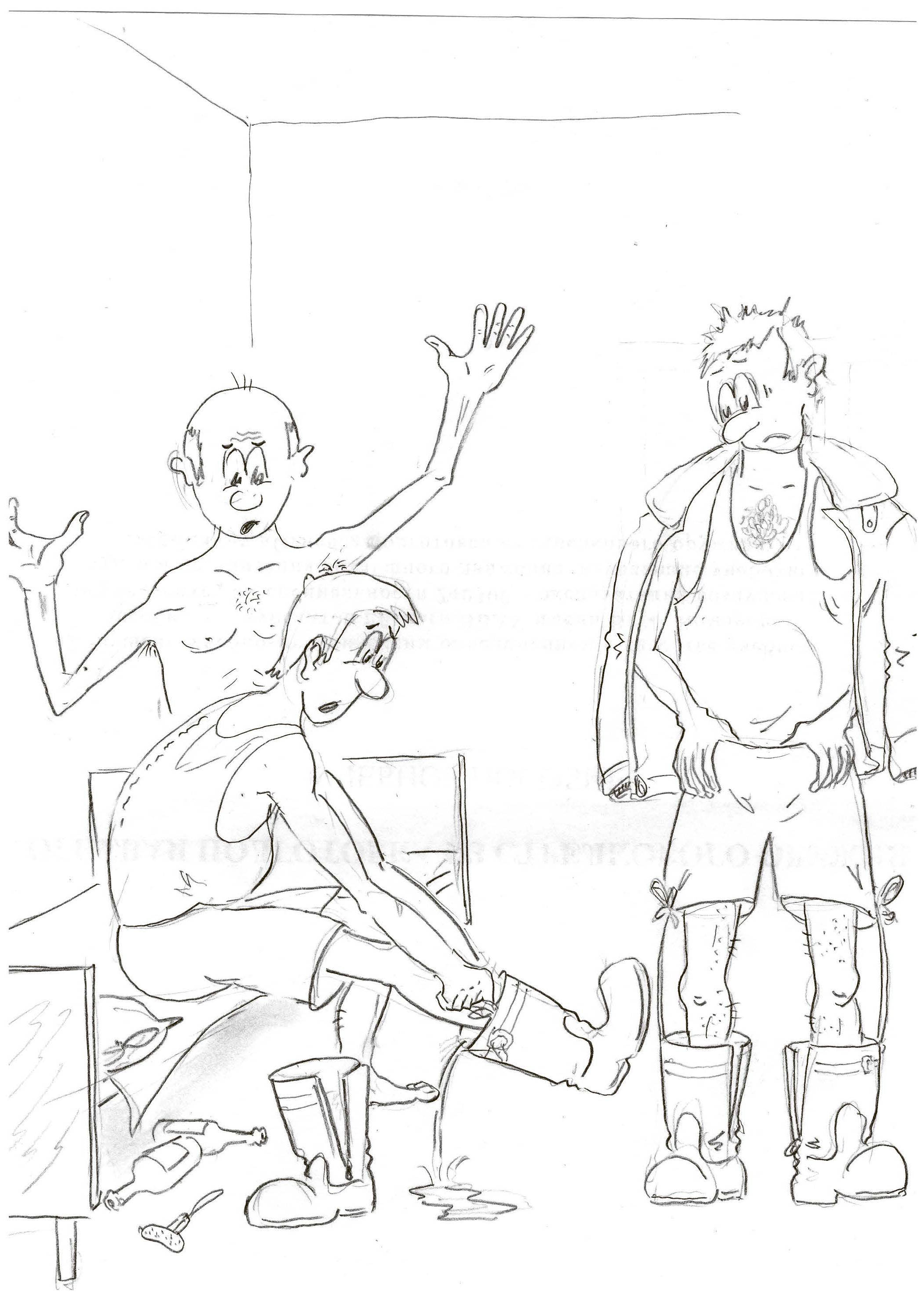

Ровно четвёртого августа нас зачислили курсантами Ейского училища лётчиков. Именно в этот безветренный и жаркий день всех поголовно остригли налысо, а потом одели в солдатскую робу непременно на два размера больше потребной. Наши лица и фигуры стали удивительно одинаковыми. Глядя на всё это, в голове кружилось единственное слово «инкубатор». Мы вступили в чужую, незнакомую жизнь.

Сначала у нас пропали лица, потом имена, потом личное время. Здесь мы впервые выяснили, что храп бывает «стерео»,а от горохового супа люди по ночам не только храпят. Здесь узнали о караульных калошах. Калоши придавались к валенкам сорок девятого размера. Сами валенки предназначались для одевания их поверх сапог. Калоши напоминали могучие корабли со спиленными мачтами. В такой калоше наверняка смог бы уплыть ребёнок, если бы как-то узнал пароль в караульное помещение.

Иногда калоши брали домой прапорщики, чтобы отпугнуть нежелательных женихов от своих дочек. Калоши они ставили в коридоре поближе к входной двери. Кавалер заходил в коридор, ненароком бросал взгляд на калоши, и желание появляться ещё раз пропадало начисто.

Но самое главное мы начали овладевать красочной военной речью, представляющей собой сплошной фольклор.

*

Уборка территории. Взвод усиленно трудится на закреплённом участке.

Командир взвода капитан Шавов недовольно спрашивает:

- Где лопаты? Я же с лопатами договорился!

- Вон несут, товарищ капитан, - показывает рукой сержант.

- А-а. Отлично. Ну, тогда берите лопаты и метите.

- Где мести? – уточняет сержант.

Шавов, неодобрительно посмотрев на сержанта, берёт командование в свои руки:

- Взвод! Слушай мою команду! От меня до следующего столба, влево, вправо уступами марш!

- До столба и всё? – снова уточняет сержант.

- Как это до столба и всё? – возмущается взводный, - а после столба, что, Ваньку валять? Нет. После столба до утреннего осмотра мести будете.

Рядом два курсанта чешут затылки. Им поручено заделать цементом дыру в асфальте. Но ребята городские, только после школы, с цементом никогда дело не имели.

- Товарищ капитан, - спрашивают у Шавова, - а как цемент разводить? Капитан недовольно морщится, но всё же важно разъясняет:

- Пятьдесят процентов цемента и пятьдесят процентов песка.

- Так, а воду? – снова спрашивают курсанты.

- А-а? Ну и пятьдесят процентов воды.

*

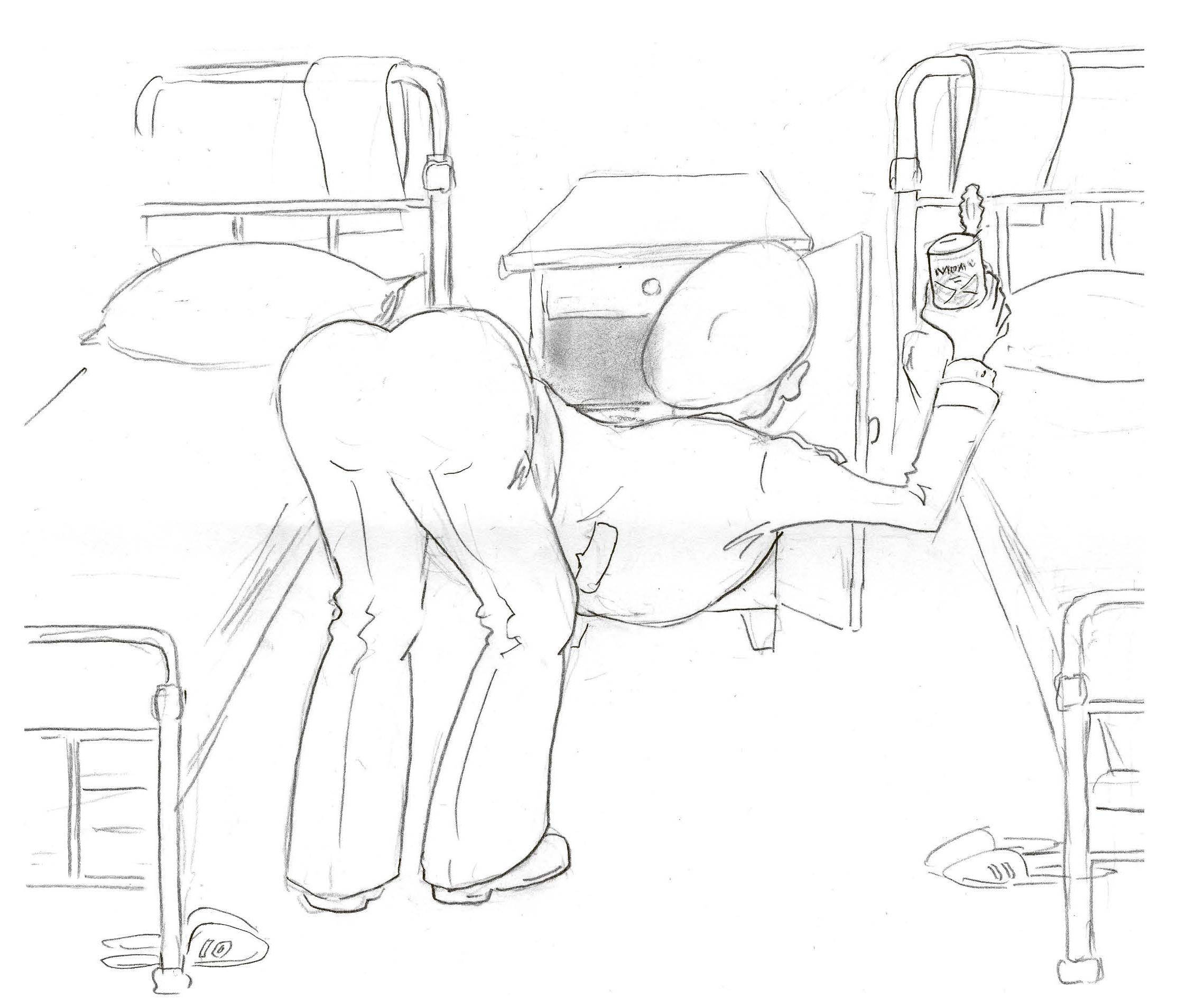

Утренний осмотр. Взвод стоит в две шеренги на центральном проходе в казарме, лицом друг к другу. Пока сержант проверяет, кто плохо пришил сменный воротничок или плохо почистил медную бляху, взводный осматривает заправку коек и порядок в прикроватных тумбочках. Обнаружив в одной из тумбочек банку с недоеденной сгущёнкой, приходит в полное возмущение:

- Это что, понимаешь? Может вы сюда ещё огурцов наложите? Эта тумбочка в увольнение не пойдёт!

Речь сопровождается энергичным потрясыванием недоеденной банки. Курсантский строй ломается. Все, вытянув шеи, наблюдают за происходящим.

- Вся что ли не пойдёт? – возмущается сосед недоевшего сгущёнку.

Тумбочка ведь на двоих.

- Вся! – грозно отрезает взводный. – Будем всю тумбочку через коллектив воспитывать.

Недоевший сгущёнку виновато смотрит на своего соседа, остальные сочувственно похлопывают его по плечу.

*

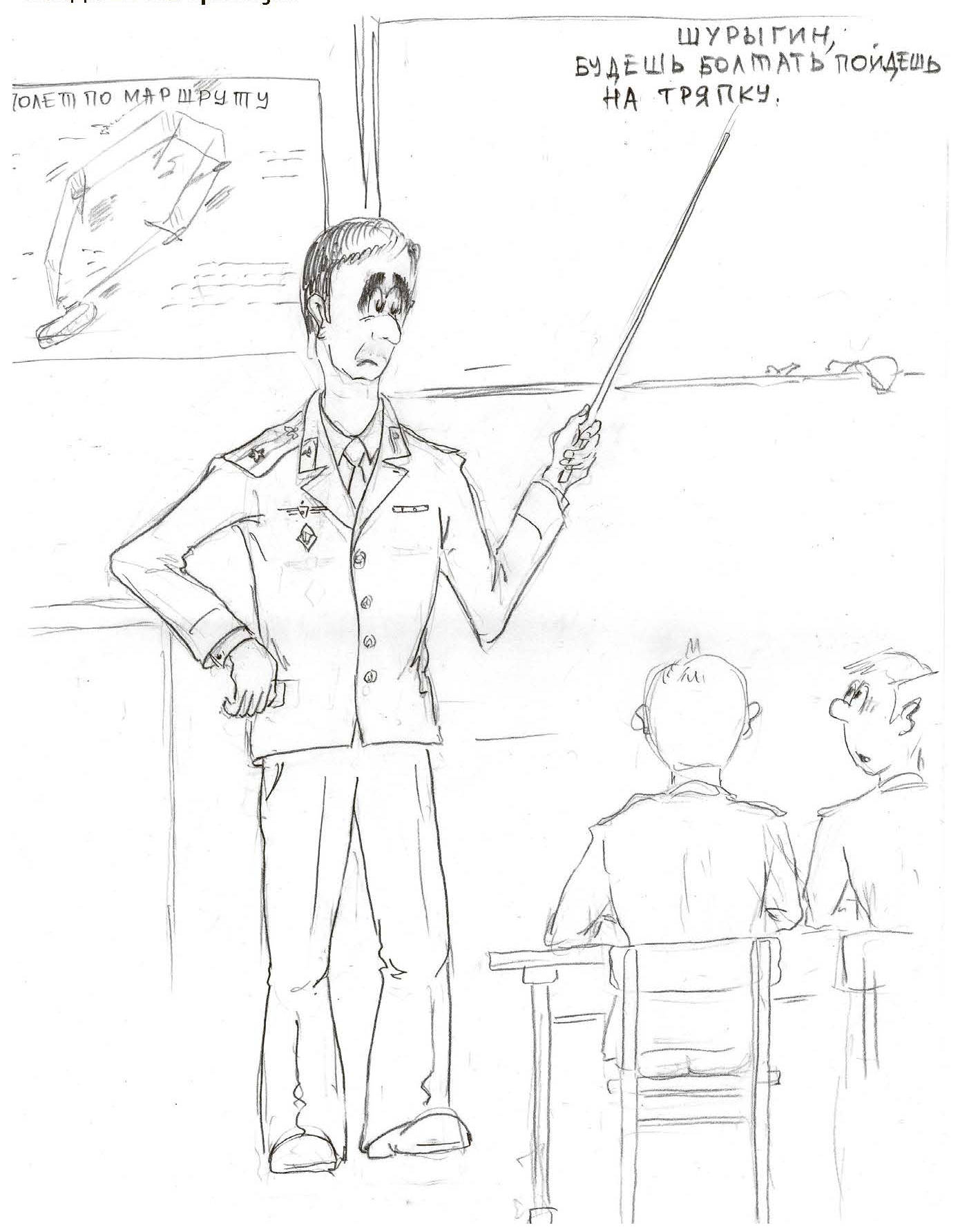

Первая пара СВЖ (самолётовождение). Градусы, склонения, радиусы разворота. Ох, и нудная наука. Не у всех курсантов хватает сил сидеть молча. Майор Пападик делает замечание особо разговорчивому. Тот некоторое время сидит молча, но затем не выдерживают нервы. Опять начинает разговаривать на уроке. Грозный Пападик уже ничего не говорит, но в верхнем углу доски пишет мелом:

«Шурыгин, будешь болтать – пойдёшь на тряпку».

*

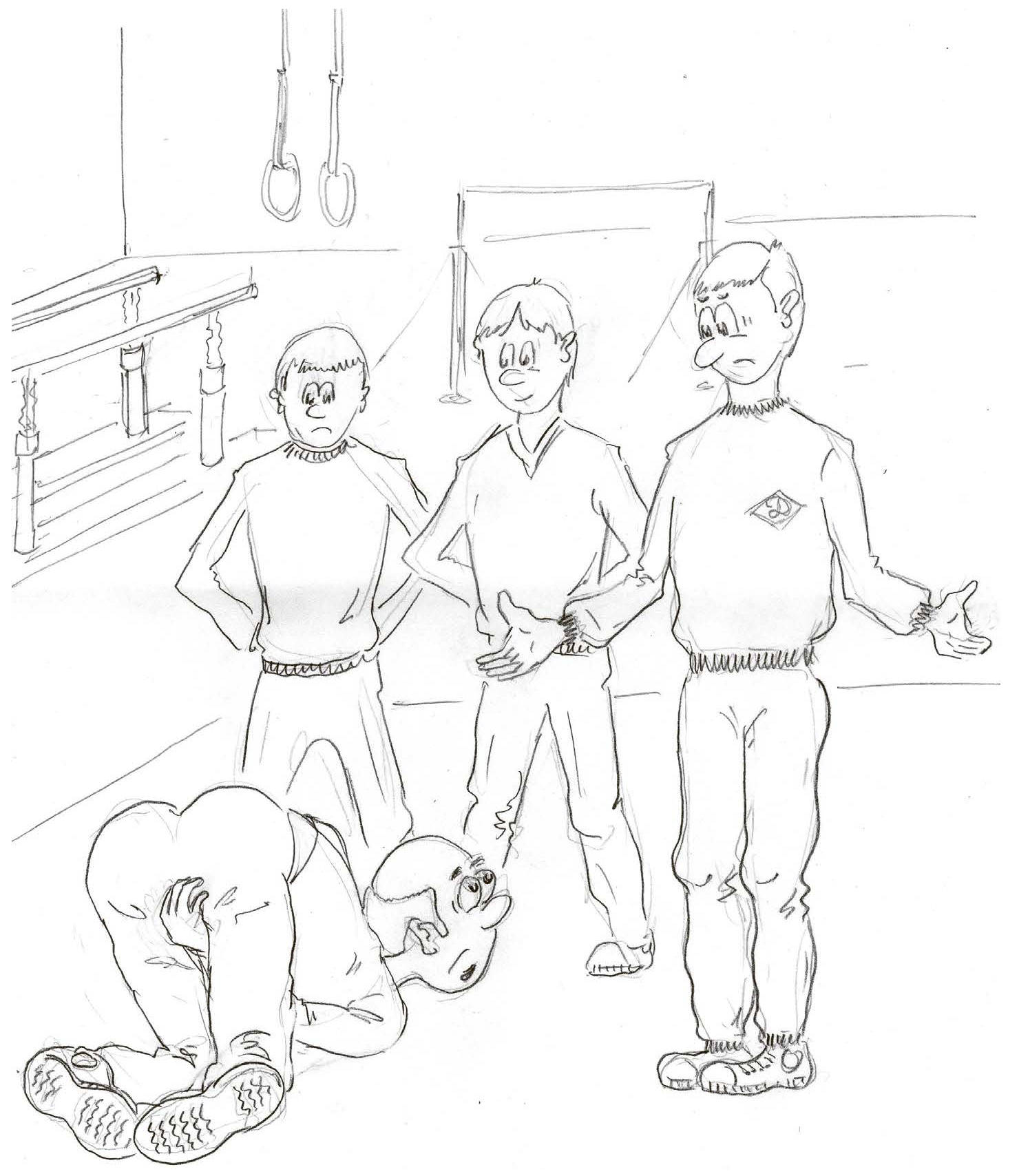

Физо, как и у всех школьников – самый любимый предмет. Головой работать почти не требуется, разве что при выполнении на ней стойки. Сегодня изучение приёмов рукопашного боя. Пётр Петрович, крепыш в синем костюме, даёт теоретические пояснения перед строем:

- Удар от ноги сначала блокируется одноимённой рукой. Если противник наносит удар правой ногой, то сначала удар блокирует правая рука. Затем свободная рука заводится под голень и производится заламывание. Всем понятно? Показываю практически.

Пётр Петрович указывает пальцем на ближайшего курсанта:

- Подойдите товарищ курсант. Нанесите мне удар ногой в пах. Видя, что курсант стесняется бить преподавателя, подбадривает:

- Что Вы растерялись? Вы же будущий истребитель! Должны действовать решительно.

Курсант, смущённо выдохнув, ногой наносит Петру Петровичу силь- ный удар в пах. Пётр Петрович хватается за пах, падает как подкошенный и, превозмогая боль, хрипит:

- Ты почему с левой бьёшь?! Ты что – левша? Как ты комиссию прошёл? Левша хренов! Выгоню к чёртовой матери!

- Нет, я правша, - испуганно лепечет курсант, - у меня толчковая… ну… не эта…

Конечно, страшно. Ведь до сих пор никто не догадывался, что он на самом деле левша.

*

После обеда четвёртая пара. Самая тяжёлая. Непреодолимая сила закрывает веки и тянет голову к поверхности стола. Полковник Агитон монотонно объясняет радиоэлектронное устройство самолёта. У Агитона своеобразный говор. Когда после «ц» идёт буква «и» обычно все произносят Ы, а Агитон произносит И, точно как пишется:

- Тумблер «станция-станция, компас-станция» всегда стоит в положении «компас-станция».

Для не успевших записать повторяет:

- «Станция-станция, компас-станция».

Увидев откровенно спящего курсанта, склоняется над ним и так же монотонно спрашивает:

- Молодой человек у вас, что – менструация?

- Никак нет, не сплю, товарищ полковник, - вскочивший курсант честно хлопает глазами, уверенный, что правильно ответил на заданный вопрос.

*

Военная служба подразумевала «тотальную секретность». Нас официально предупреждали, что личная переписка находится под контролем. В то время это была довольно обычная практика. Но, не глядя на предупреждения, обязательно кто-нибудь умудрялся в письме выболтать военную тайну. Выдержки из таких писем зачитывались на общем собрании.

Понятно, что особой «военной тайны» никто из нас выдать не мог, поскольку не знал, а вот интересные места в письмах встречались. Один отрывок по общему признанию заслужил звания самого красивого.

Непосредственно сразу после поступления в училище на курсе молодого бойца, когда нам ещё не доверяли ничего серьёзней веника и лопаты, курсант отправил в письме такие строки: «Прости любимая, что пишу карандашом. Высота одиннадцать тысяч. Чернила замёрзли».

*

С КПП училища командиру роты звонит дежурный:

- К сержанту Голушко сестра приехала. Просит отпустить.

- Почему я его должен отпускать? – недовольно спрашивает ротный.

- Так издалека приехала, - сочувственно говорит дежурный, - очень издалека.

- Понятно, что издалека, - снова недовольно говорит Лебедев, - у нас тут со всего Союза учатся.

- Да… - немного смущённо оправдывается дежурный, - беременная она.

- Ну вот, - хлопает по столу ротный, - третья сестра к Голушко приезжает и опять беременная!

Но на встречу отпускает и даже небольшую увольнительную даёт.

*

Строевые занятия. Командир роты обучает выполнению команды «равняйсь».

- По команде «равняйсь» голова резко поворачивается на право. Подбородок приподнят. Правое ухо выше левого. И что б видеть грудь четвёртого человека.

Из заднего ряда кто-то передразнивает:

- Команду «равняйсь» нужно выполнять так, чтобы сопли летели на грудь четвёртого человека.

- Кто это сказал? – грозно спрашивает командир роты.

Но в ответ молчанье. Никто ничего не говорил. Никто ничего не слышал.

*

После ужина курсанты всей казармой уговаривают капитана Шавова, чтобы разрешил посмотреть футбольный матч по телевизору. Матч закончится в 23.00, а согласно распорядка дня в 22.00 – отбой. После отбоя включать телевизор категорически запрещается. Но матч очень важный и редкий, играет сборная СССР. Курсанты долго, дружно и жалобно ноют перед Шавовым. Он сегодня ответственный и только он может разрешить такое нарушение.

Шавов непреклонен:

- Не положено!

Курсанты продолжают конючить. Шавов уже не на шутку рассержен:

- Понимаете вы своими головами, что не положено. По уставу не положено! А Устав писали не какие-нибудь там Пушкин и Лермонтов, а умные люди.

Но курсанты продолжают ходить за взводным всей казармой, жалобно повторяя:

- Ну товарищ капитан… Ну товарищ капитан…

Капитан, наконец, не выдерживает и устало машет рукой:

- Ладно, товарищи курсанты. Я всё понимаю. В конце концов, вы не звери и я тоже не человек. Смотрите.

*

Первых пять месяцев мы жили «безвылазно». Все рассказы про уволь- нения, «солдат попьёт кваску» и т.д., оказались профанацией. Увольнения давали единицам, в исключительных случаях. Остальных же никуда не выпускали, и даже разговоров об этом не шло. Если приезжали родители, то для таких случаев на КПП училища существовала специально отведённая комната. Она так и называлась «Для свиданий».

Свидания проходили под неусыпным надзором дежурного по КПП. Он внимательно следил, чтобы родители не передавали курсантам запрещённые предметы и спиртное.

Дабы пресечь разведение в головах неположенных мыслей, нас усиленно привлекали к занятиям физическими упражнениями. С утра пробежка. Чередовалось – день три км, день шесть. Потом физическая зарядка.

Брусья, турник, упор лёжа и пресс. Днём обязательно пара по физо. Там специальное оборудование лопинг, колесо, батут, бассейн и т.п. Вечером уже занимались сами. Любители в футбол или баскетбол гоняли, качки на штангу, а были такие, которые вечерком вдобавок к утренним шести, ещё десять километров наматывали. Их обычно звали «лосями».

Очень скоро стали мы худенькими, волосы только, только отрастать начали (при поступлении всех постригли налысо), руки и ноги покрылись твёрдыми узлами мышц. Зато многие курить приобщились. Эта глупость, якобы, являлась признаком взрослости и самостоятельности.

И тут в декабре нас первый раз повели в город на танцы. Впервые за пять месяцев можно было увидеть живых девушек! Да что там увидеть, даже потрогать! Главное было от наряда отмазаться, дабы не остаться в казарме.

В доме культуры девушек оказалось мало. Но это неважно. Зато все живые и страсть красивые. Танцевали по очереди, остальное время просто любовались.

А вот Миша Плетнёв не танцевал. Он был постарше нас. Ему уже двадцатый годок шёл. Он в отличие от остальных, которые со школьной скамьи в шинели закутались, в этой жизни уже кое-чего повидал, поэтому к нашим восторгам относился снисходительно.

Миша вообще до училища шпаной был. Он уже и выпивать умел и, главное, драться любил. Когда Миша в училище поступил, отец его очень радовался.

- Молодец сынок, что поступил, - радовался папа, - на гражданке ты точно кому-нибудь башку свинтил и неизвестно чем бы всё закончилось.

Мише в училище очень тяжело приходилось. На гражданке-то ему слова поперёк никто не говорил. А здесь всё в приказном порядке, обозвать могут по-всякому, и возмущаться не смей. Не то, чтобы комунибудь в рыло заехать. За слово поперёк сказанное отчислить могли. Очень Миша страдал. Тяжело ему сдерживать себя давалось.

Но и танцы ему не в радость. Зайдёт, посмотрит, постоит немного и курить идёт. Сортир в доме культуры большой, тёплый. В зеркалах весь и с люстрой. Стоит Миша, курит очередной раз, в зеркало посматривает и сплёвывает.

Тут и заходят два подвыпивших парня. Уже не молодые, лет по восемнадцать. Чувствуется в армию скоро. Потанцевать им видно не досталось, всё курсанты разобрали, и, чувствуется, им это не понравилось. Но в танцевальном зале чего выступать, там курсантов целая сотня. Не захотелось им там выступать. А тут на тебе. Стоит эдакий молоденький, худенький. Форма на нём мешком висит. В чём душа теплится?

Но решили парни не просто его побить. Слишком это малой платой за испорченный вечер им показалось. Придумали они Мише такое наказание.

- Давай-ка, сынок, вставай на унитаз, - говорят они Мише, - и исполняй нам «прощай, труба зовёт». Только хорошо пой, старайся дядям приятное сделать.

В общем не догадались сразу ребята какое себе приключение поймали. Миша же после пятимесячного воздержания оттаивать начал. Судьбу благодарить. Возрадовался Михаил. Заулыбался. Душой просветлел. На щеках румянец выступил. Вздохнул облегчённо, и со всем запалом, что пять месяцев копил, ближайшему между зубов выписал.

Пролетели оба в тесной сцепке через кафельное помещение. А когда вскочили на ноги, оказалось у «ближайшего» губа пополам разошлась. Главное верхняя. И решили они, что унитаз им теперь ни к чему. В край- нем случае и в штаны можно. Миша, конечно, надеялся, что это только начало, но так ребята в дверь рванули, что больше он ничего уже не успел.

Хоть не удалось Мише совсем душу отвести, но всё-таки радостный в танцзал поднялся. Глаза светятся, улыбка не сходит. Мы за него радоваться начали. Надо же! До этого такой безразличный ходил.

- Ты чего такой? – спрашиваем.

- Да, ничего, - отвечает, - пойду ещё в сортире постою. Может, кто закурить попросит.

*

Позже, конечно, бывали случаи и более серьёзного назначения. Вот, к примеру, курсант… не хочется называть его фамилию, поскольку сегодня он человек женатый и положительный. Назовём его между собой Сидоров. Так вот с этим Сидоровым однажды приключилась история, которая портила ему настроение. Так в жизни повелось, кто-то в историю попадает и становится великим, остальные же в историю влипают.

Товарищи, естественно, обратили на это внимание и поинтересовались причиной наличия трагического лица Сидорова. Тот поведал ситуацию, в которой он оказался, в общем-то, по доброй воле, но дальше его воля перестала кого-либо интересовать, и скоро над Сидоровым должна была торжествовать совсем чужая воля. Причём торжествовать в прямом смысле – в торжественной обстановке с соответствующей записью в документах.

Дело начиналось, как у всех, банально. Встретила курсанта девушка, кино, мороженное и т.п., а вечером он оказался у неё в койке. И былото это всего один раз, но теперь мамаша данной девушки объявила Сидорову, что её дочь беременна и ему срочно необходимо на ней жениться. На самом ли деле девушка беременна Сидоров понятия не имел, но будущая тёща пригрозила, что, если не женится, то она обратится в политотдел Ейского училища.

В пору коммунистического контроля за нравственным состоянием будущих офицеров такая угроза была вполне реальна и отдавала приговором. История уже знала достаточно случаев, когда курсантов принуждали к счастливой совместной жизни именно таким способом. Сидоров предчувствовал, что это произойдёт и с ним. Но при этом Сидоров совершенно не знал: на самом ли деле его подруга беременна, а, если и беременна, то от кого? Поскольку он был крайне неопытен в данном виде деятельности, то на наводящие вопросы бывалых товарищей внятно ответить не мог. И самому ему в этом случае было не ясно: подлец он или жертва обстоятельств? Путаясь в собственных чувствах и показаниях, Сидоров ходил понурый, ожидая окончания так приятно начавшейся истории.

Товарищи же его, хотя и не знали интимных подробностей случившегося (по его же вине), но посоветовавшись в курилке, решили таки Сидорова не сдавать. Уж слишком всё подозрительно складывалось. Быстро и гладко. А мамаша девочки вместо предъявления убедительных доказательств беременности давила «на свадьбу» сверх всякой меры и не скупилась на угрозы.

Сидоров, скрывая страх и расстроенные нервы, но надеясь на своих товарищей, ответил на женитьбу полным отказом. Товарищи же приготовились к отпору. Тёща получив отказ, приступила к воплощению угроз.

Совсем через небольшой отрезок времени после сидоровского отказа, во время лекции в аудитории отворилась дверь, и вошёл дежурный по УЛО (учебно-лётному отделу):

- Курсанта Сидорова к начальнику политотдела! Срочно! Здесь Сидоров? – зычно спросил он.

Сидоров встал.

- Ага, - кивнул дежурный, - пошли.

Но тут вслед за Сидоровым поднялось ещё девять человек. У преподавателя возле доски и у дежурного брови поползли вверх:

- Вы чего?

- Мы пойдём вместе с ним, - ответили вставшие.

- Так ведь только Сидорова вызывают, - развёл руками преподаватель.

- Мы пойдём вместе с ним, - снова спокойно, но твёрдо повторили курсанты.

Преподаватель возмущённо выдохнул, но решил не превращать лекцию в балаган:

- Командир отделения? Ваши люди – разбирайтесь.

- Пусть идут, - так же твёрдо заявил командир отделения.

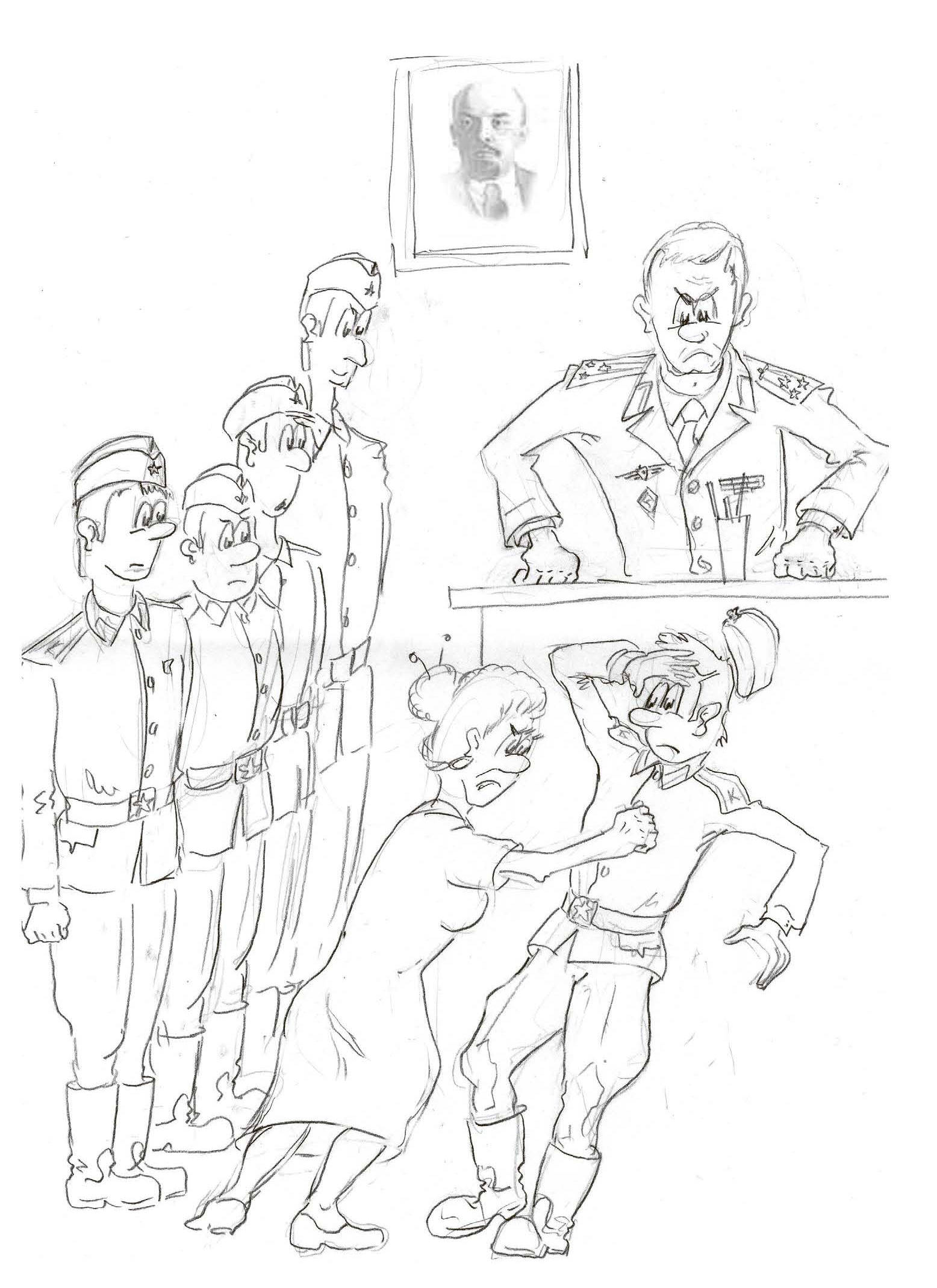

Преподаватель пожал плечами и отвернулся к доске. Дежурный тоже пожал плечами и повёл всех десятерых к начальнику политотдела училища полковнику Ене.

Когда все десятеро вошли в кабинет начпо, у того тоже удивлённо поползли брови:

- Я вызывал одного?

- Мы все по одному вопросу, - ответили те хором.

В кабинете у начпо, как и предполагалось, находилась вышепомянутая мамаша с лицом полным горя и глазами полными слёз. Очевидно, уже успевшая, не жалея красок, расписать обрушившиеся на неё страдания. Условно беременная жертва скромно сидела тут же на краюшке дивана.

- Я не понял, - снова переспросил начпо, - как это по одному вопросу?

- Ну, по тому же, по какому здесь и эти гражданки, - неумело объяснил один из курсантов.

- А вы что, знаете по какому они вопросу? – снова удивился полковник Ена.

- Так точно! - хором рявкнула вошедшая процессия.

- Вы что, все знакомы с этой девушкой? – Ена указал на сидевшую.

- Так точно, - снова рявкнула процессия.

Мамаша, кажется, начала соображать что происходит. Кровь бросилась ей в лицо, наглухо перекрыв слезопроводные каналы.

- Не верьте им, товарищ полковник! – заверещала она. – Вот он этот подлец, который мою дочку обесчестил!

Мамаша энергично ткнула в Сидорова.

- Та не! Если насчёт чести, то это не мы. Это ещё до нас кто-то постарался, – нетактично перебил её один из курсантов.

- Да-а-а, - дружно закивали остальные, растягивая гласную на эстонский манер.

- Что?! Как вы смеете?! – мамаша вскочила и грудью ринулась на курсантов, при этом, явно не добившись никакого эффекта. – Вы что это? Вы кто такие? Откуда вы вообще взялись?

- Как же ш кто? – снова влез нетактичный курсант. – Мы самые близкие друзья вашей дочки! В известном смысле, разумеется.

- Все? – удивился Ена.

- В том-то и дело, что все, - ответили сразу несколько голосов.

У сидевшей на диване отвалилась челюсть. Она в отличие от мамаши ещё не до конца разгадала смысл происходящего.

- Замолчите! – громко взвизгнула мамаша и со всей силы ударила кулаком в грудь нетактичного курсанта, что тот воспринял весьма иронично, а остальные с удовольствием гыгыкнули.

- Успокойтесь, - начпо вышел из-за стола, усадил мамашу обратно на стул и налил ей стакан воды.

- Мария Ивановна, я так понимаю, что Вы желаете счастья своей дочери? – спросил он, подождав, когда мамаша немного успокоится. – Но ведь брак требует обоюдного согласия, а тут я, честно говоря, не совсем понимаю, что происходит? Наверно Вам следует более откровенно поговорить с вашими детьми, а потом уже принимать какое-то решение.

Мамаша обессилено смотрела в одну точку, но её красное лицо попрежнему дёргалось от гнева. Она встала, схватила дочь за руку, и не глядя ни на кого, направилась к выходу.

- Я вас… - прошипела она на ходу, - я вас всех…

С этим прекрасный пол удалился. Ена снова сел на своё место. Посмотрел на курсантов. Хотел что-то сказать, и уже было открыл рот, но неожиданно опустил лицо и прикрылся ладонью. Его губы предательски растягивались в улыбке, чего он очень не хотел показывать. Справившись с собой, полковник поднял голову и строго приказал:

- Марш на свои места и, что бы я вас больше никогда не видел!

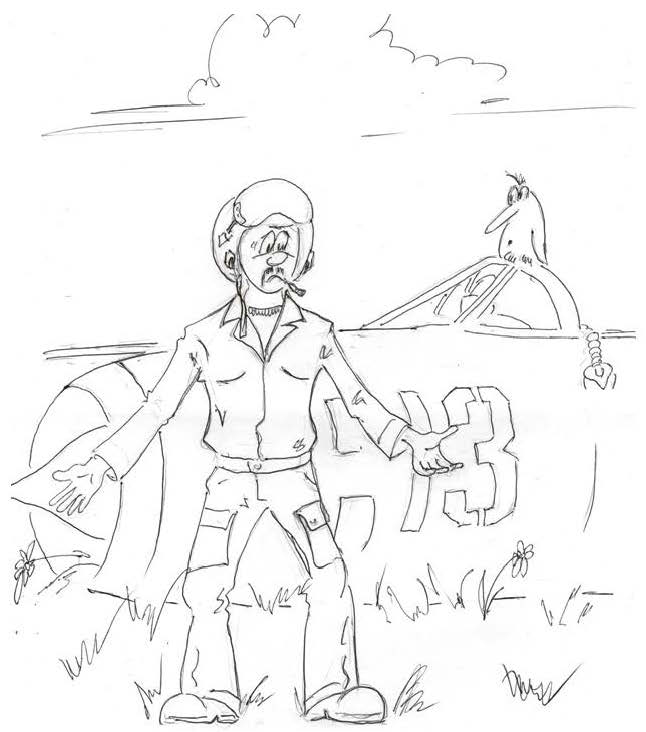

Миша Бороданков

Историю эту поведал Виктор Деревянко. Он с Мишей Бороданковым вместе учился на одном курсе и даже одно время спал под Мишей. В смысле, когда койки стояли в два яруса, то Мишина койка находилась прямо над деревянковской.

Миша был очень добрым, любознательным и доверчивым человеком. К тому же он был не лентяй, постоянно что-нибудь мастерил, любил копаться в технике. При этом инструменты он всегда носил с собой. В карманах у него постоянно находились плоскогубцы, напильники, отвёртки и даже молоток. На ночь Миша брал инструменты с собой в койку и там доделывал, что не успел за день. Поэтому Витьку Деревянко приходилось спать чутко и не приближаться к краю своей койки, потому, как зачастую ночью мимо пролетали падающие инструменты.

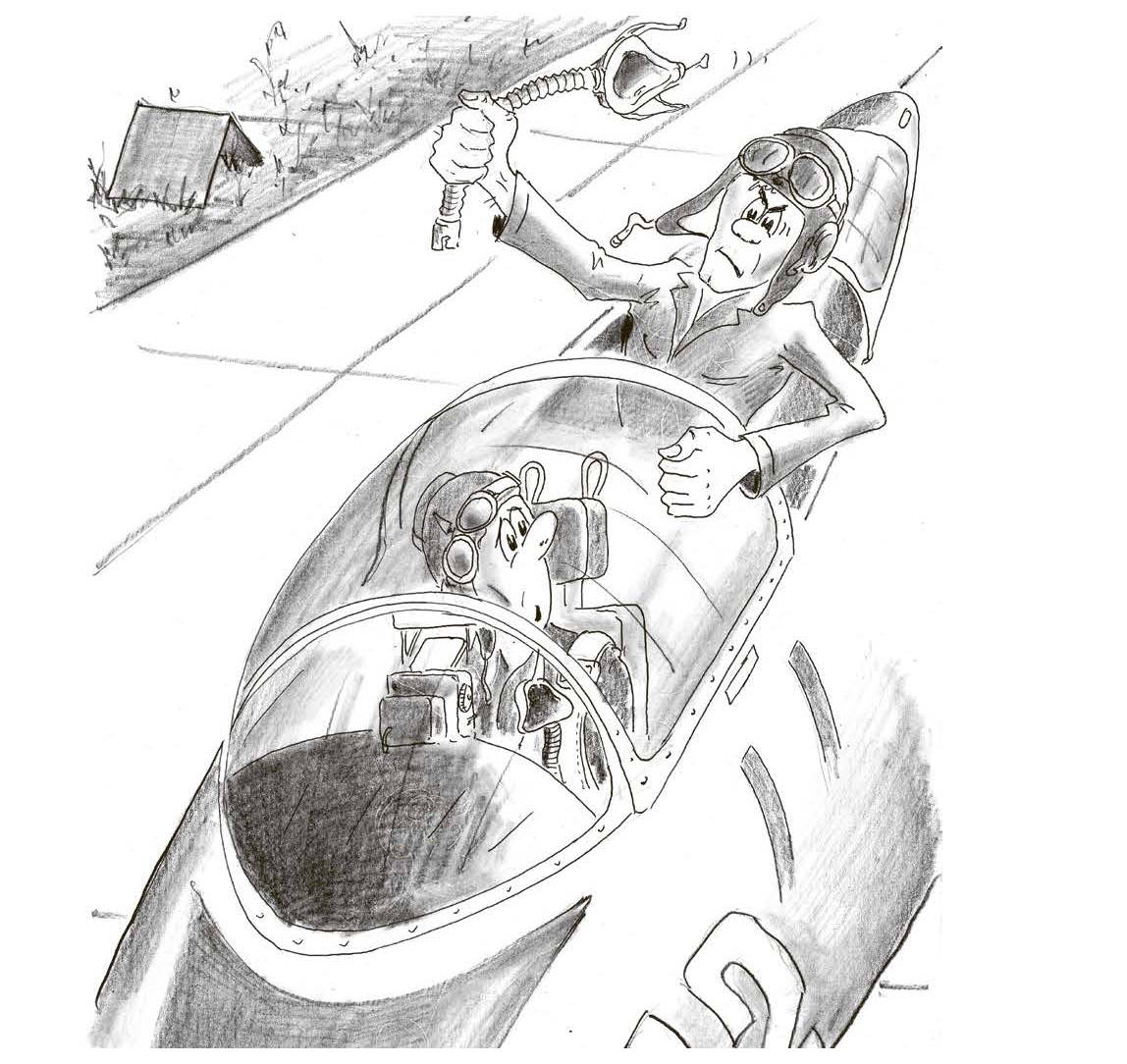

Когда подошло положенное время, курсанты первого курса приступили к своим первым полётам на учебном самолёте Л-29. Вот где-то почти в самом начале вывозной программы, Витьку довелось наблюдать необычную картину с участием Миши Бороданкова. Заруливает Миша после очередного вывозного полёта на центральную заправочную, а его инструктор высунулся из задней кабины по пояс и с остервенением лупит кислородной маской по Мишиному фонарю. Матерится при этом так, будто только что застукал Мишу со своей женой или, по крайней мере, Миша его обворовал.

Когда самолёт на ЦЗ зарулил, инструктор из своей кабины выскочил и пытается Мишину открыть. А Миша изнутри держит, не даёт фонарь с фиксаторов снять. Инструктор так помучался, помучался, понял, что не получится и сделал вид, будто уходит, а сам за газоотбойником спрятался и ждёт, когда Миша из самолёта начнёт вылезать.

Миша фонарь открыл, начал вылезать. Тут инструктор как заорёт и к самолёту, а сам кислородной маской размахивает. Миша, уж на что никогда в спортсменах не числился, но одним махом инструкторскую кабину перемахнул, на крыло, через горгрот и бегом. Инструктор за ним. И гонится, главное, на полном серьёзе. По всему видно, что очень ему хочется Мишу догнать. Однако, победила молодость. Миша так драпал, что инструктор, не глядя на жгучее желание, догнать его не сумел.

Бывает, конечно, что курсанты в начале полётов по неопытности всякие «пенки мочат». Инструктора, конечно, ругались, но относились всё же с пониманием. Сами ведь тоже не сразу асами стали. Когда-то тоже «пенки мочили» на первых порах.

На нашем курсе, например, Серёжа Круль в своём первом ознакомительном полёте доложил об ухудшении самочувствия. Нас почему-то перед этим так упорно пугали ухудшением самочувствия, что каждый курсант, идя в свой первый полёт просто считал почётной обязанностью обрыгаться. Инструктора потом признали, что переборщили с подобными запугиваниями. Хотя, что толку в запоздалых признаниях? Из-за этих глупых запугиваний, каждого пятого курсанта в первом полёте действительно стошнило.

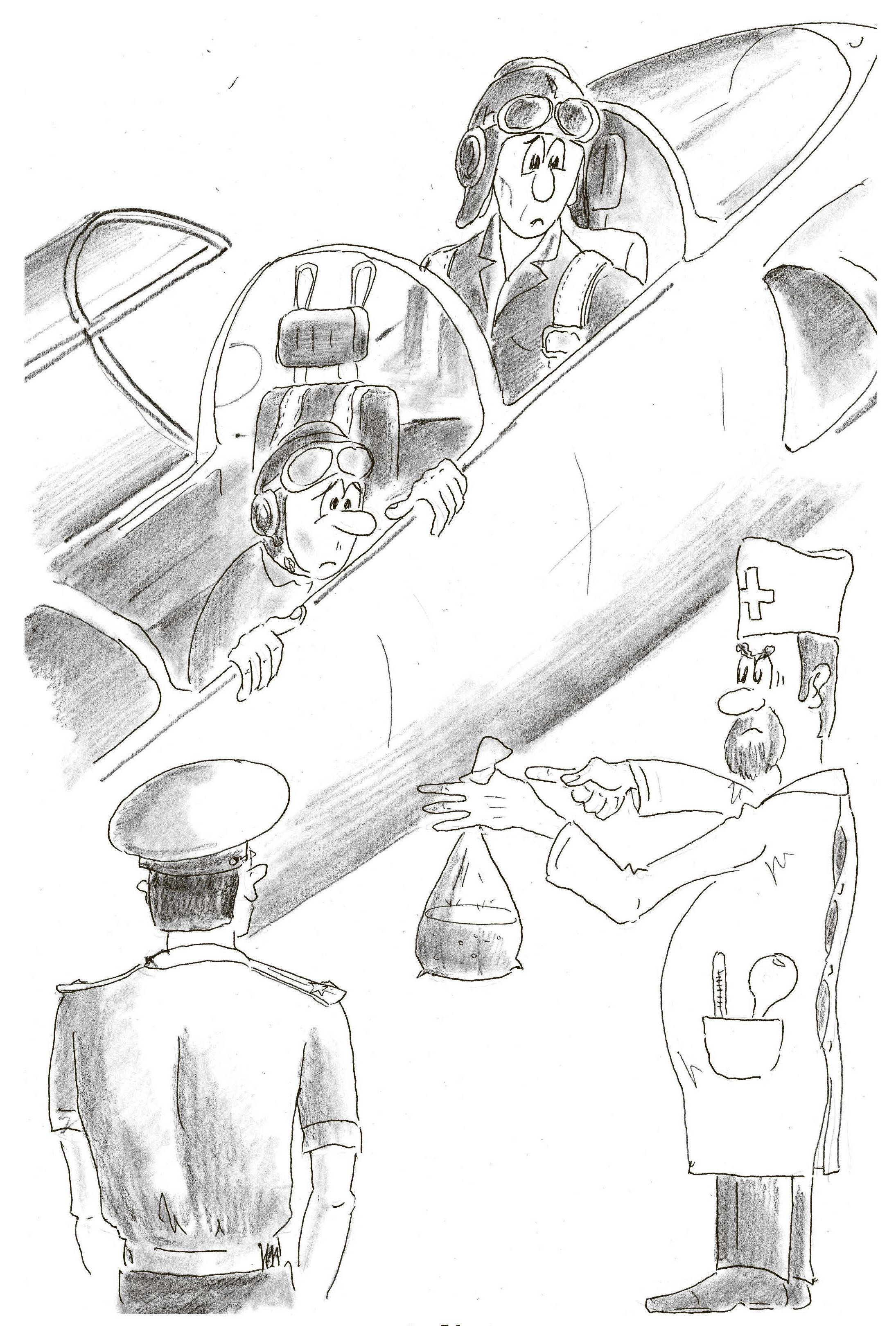

Поскольку, как Вы возможно знаете, кабины учебно-боевого самолё- та санузлом не оборудованы и стюардесса там пакеты индивидуального пользования не разносит, инструктора при ухудшении самочувствия (признаков тошноты) советовали пользоваться целлофановым пакетом, в который завёрнута полётная карта. Со временем, конечно, эти пакеты изодрались и обтрепались, но в первом полёте они были совершенно новенькие, без дырочек и заусенцев.

Серёжа Круль, как один из многих в этот день, доложил об ухудшении самочувствия. Инструктор, естественно, прекратил полёт и вернулся на аэродром. На земле, как только Серёга открыл фонарь, первым к нему подскочил Касторнов, начальник штаба эскадрильи. Самый старый майор. Выхватив у Серёги из рук целлофановый пакет с абсолютно прозрачной жёлтой жидкостью, Касторнов крайне изумился:

- Надо же, одним чаем тошнило! Не понял, ты что, курсант, на завтрак не ходил?

Серёга начал мямлить, нечто непонятное, а инструктор в задней кабине опустил глаза и молчал.

- Это как же понимать? Где доктор? – не унимался Касторнов. - Почему курсант перед полётом не завтракал. Доктор, ты же должен за этим следить!

Доктор, который естественно присутствовал рядом, поскольку «прошёл» доклад об ухудшении самочувствия, тоном оскорблённого человека выпалил:

- Курсант прекрасно позавтракал, товарищ майор. И дело совершенно не в завтраке. Просто в руках Вы держите мочу.

Касторнов 25 лет прослужил в авиации, но не мог предположить, что под ухудшением самочувствия скрывается обычное желание сходить по маленькому. Естественно, Касторнову тут же захотелось раздавить злосчастный пакет у Серёги на голове, но он же этого не сделал. К первокурсникам было принято относиться лояльно, проявлять терпение.

Тем удивительнее выглядело поведение Мишиного инструктора, который нешуточно рвался побить Мишу настоящим образом.

Когда курсанты догнали Мишу и убедились, что инструктор больше не гонится, с удивлением стали расспрашивать Мишу о происходящем.

Оказывается, Миша своими действиями вполне заслужил неадекватное отношение к себе со стороны инструктора. И виной всему оказалась излишняя, природная любопытность Бороданкова. Какой-то курсант старшего курса, узрев бесхитростность и доверчивость Миши, решил над ним подшутить и наврал ему, что мухи в полёте взрываются от перегрузки.

Миша со своим любознательным характером, не утерпев, когда приступит к самостоятельным полётам, решил узреть сие чудо в вывозном, т.е. когда инструктор находится в задней кабине. Он банально насобирал мух в спичечный коробок, взял этот коробок с собой в полёт, выпустил мух перед началом пилотажа, и стал дожидаться когда же они начнут лопаться от перегрузки.

*

Виражи закончили. Дальше по заданию предстояла отработка левого и правого штопора. Вот тут-то в кабине инструктора объявилась муха.

Когда показалась муха, инструктор очень расстроился. В малень- ком пространстве кабины мухе просто негде больше летать кроме как перед носом пилота. Мало того, что это неприятно, это ещё и страшно отвлекает. На некоторых этапах полёта требуется скорость переключения внимания до семи раз в секунду. При этом необходимо постоянно держать в поле зрения всевозможные аварийные табло, контролировать работу бортовых систем и двигателя. Обязанность лётчика моментально обращать внимание на проблеск аварийного «транспаранта» или лёгкое отклонение контрольной стрелки. Передвижения же мухи невольно создают имитацию таких отклонений, и лётчик постоянно вынужден на эту муху отвлекаться.

Но это ещё не всё. Муха регулярно предпринимает попытки сесть на нос пилоту. Дело в том, что летом на самолёте Л-29 пилот постоянно потный. Системой кондиционирования Л-29 не оборудован, а самолёт на открытой стоянке под солнцем разогревается настолько, что до него невозможно дотронуться рукой. После запуска двигателя фонарь герметически закрывается и в кабине наступает «парниковый» эффект. Если при открытом фонаре кабина хоть как-то проветривается, то теперь всё. Солнечные лучи через фонарь нагревают внутренности кабины, но разогретому воздуху деться теперь некуда. Температура в подфонарном пространстве в этом случае достигает 80 градусов по Цельсию. «Обдув» же кабины вступает в работу только после взлёта на большой скорости и тогда становится легче, но до этого момента минут пятнадцать лётчик вынужден сидеть как в парилке.

Естественно, все эти пятнадцать минут инструктор с курсантом обливаются обильнейшим потом, который вытирать не принято, да и бесполезно. Поскольку всё тело пилота покрыто одеждой, руки в перчатках, на голове шлемофон и кислородная маска, открытой остаётся только небольшая часть лица с естественно выпирающей его частью – носом. Конечно, мухе в малюсеньком, замкнутом пространстве кроме потного лётчицкого носа с удовольствием посидеть больше не на чем. Её можно понять. Но человек так устроен, что не в силах вынести сидение мухи на собственном носу, хоть оно мирное и неугрожающее. Даже в минуты особой занятости и загруженности он всё равно будет непрестанно дуть на муху. Хотя это только звучит легко. Во-первых, чтобы дуть себе на нос – это надо очень хорошо прицелиться. А вовторых, даже если получиться точно дунуть, это победа совершенно временная. Как закоренелый преступник непременно возвращается на место совершения преступления, так и муха обязательно снова прилетит на нос.

У лётчика возникает непреодолимое желание прикончить ужасное насекомое. Но правая его рука держит ручку управления самолётом, а левая рычаг управления двигателем. Беспричинно бросить их возможно в крайне редкие моменты и весьма кратковременно.

К тому же, как мы понимаем, прикончить муху возможно только стукнув по ней. Как назло мушиная реакция намного превышает человечью, поэтому бить по ней нужно хлёстко, то есть резко, иначе она успеет улететь. Но муха, если не сидит на пилотском носу, то садится на какой-нибудь тумблер или прибор, по которому бить категорически запрещается. Даже потихоньку, не то, чтобы хлёстко. Поэтому убивание мухи процесс нервный и изнурительный. На убивание одной мухи, бывает тратится половина полёта, а то и больше.

После окончания полёта останки погибшей мухи обычно тщательно удаляются техником самолёта. Труп мухи в маленьком пространстве кабины – весьма заметная фигура.

Когда инструктор увидел в кабине муху, настроение у него по понятным причинам испортилось. Но настроение – это дело житейское. Оно со временем проходит. Так уж устроена человеческая натура. Когда же он увидел вторую – его ошарашило. Бывает, причём крайне редко, что в кабину проникает муха. Это впоследствии служит поводом для разных рассказов и обсуждений, так как муха – всё же явление редкое и нехарактерное. Но две мухи в одной кабине – явный перебор.

Когда инструктор обнаружил третью муху, он впал в полнейшее оцепенение. Появление сразу трёх мух через двадцать минут после взлёта на высоте четырёх тысяч метров свидетельствовало о потусторонней мистике происходящего. Следующим номером следовало ожидать появление НЛО или на худой конец шаровой молнии. Но, ни НЛО, ни шаровой молнии не появилось. Дальше появлялись только мухи. Причём они появлялись через отверстие в остеклении, отделяющем кабину инструктора от кабины курсанта.

Осознав это, инструктор ослабил привязные ремни и прильнул к оному остеклению. Он стал внимательно всматриваться в кабину курсанта. Оказалась она переполнена мухами.

Только Миша Бороданков, с его усердием и скрупулёзностью умудрился в спичечный коробок напихать столько мух. Их набралось не меньше полусотни.

Инструктор, всё ещё не веря в страшное подозрение, тактично поинтересовался у Миши о происхождении мух по переговорному устройству. Миша, со свойственной ему честностью и добродушием доложил о проводимом им эксперименте.

Инструктор не обучался в школе этики и не знал, как правильно сдерживать свои чувства. Весь облепленный мухами он начал орать так, что, возможно, его слышали граждане, проживающие четырьмя километрами ниже. Больше всего в своей речи инструктор почему-то обижался на ухогорлоноса.

- Ладно, психиатр тебя к лётной работе допустил, - кричал он Мише, - но как ухогорлонос тебя проглядел? Он же заглядывал тебе в ухо и обязательно должен был заметить, что у тебя нет мозга! Он должен был через дырку в ухе увидеть, что у тебя в голове пусто!

При этом он в бессилии махал руками, хотя понимал насколько это бесполезно. Измахав остатки энергетического запаса, инструктор снова впал в ступор. Нужно было решать: продолжать полётное задание, как ни в чём не бывало или докладывать о его прекращении. На пилотаже отвлекаться на мух времени точно не будет. Но что докладывать? Прекратил задание потому, что тебя облепили мухи? Это всё равно, что громогласно обозвать себя «Говном». Даже не обозвать, а присвоить себе это позорное звание навечно, без права реабилитации. Ведь общеизвестно на чём любят сидеть мухи.

Других причин внезапного прекращения задания придумать было невозможно. Инструктор, скрипя зубами, ногтями, веками и даже бровями принял решение о продолжении дальнейшего задания. Отобрав у Миши управление, он лично выполнил оставшиеся штопора, пикирования и горки. При этом мухи сидели у него на носу, губах, подбородке, ползали по лицу во всех направлениях, пытались залезть за воротник, устраивали погони возле глаз и вообще, веселились, как могли. Он пытался не обращать на них внимания. В бессильной злобе глотал слюну и уже не отмахивался.

Сжав нервы в кулак, и стиснув зубы, он ждал только того момента, когда зарулив на стоянку он выключит двигатель, откроет фонарь и со всей накопившейся пролетарской ненавистью «перетянет» этого идиота курсанта кислородной маской вдоль спины. Да, именно вдоль спины. Ненавистную, поганую морду трогать нельзя. За это могут и в звании понизить. А со спиной ничего не случится. Будут синяки, гематомы, но его поймут, его простят. А если и не простят, он тоже к этому готов. В такое дурацкое положение его никогда ещё никто не ставил.

Дальнейшие события, собственно, Вам известны.

К самостоятельным полётам Мишу так и не допустили, и в итоге он был отчислен из училища. Повлиял ли приведённый случай на это или нет неизвестно. Через два года Миша всё же поступил в Качинское лётное училище, где начал успешно осваивать лётную программу. В дальнейшем следы его затерялись. Возможно он уже большой авиационный начальник. Если это так, то его подчинённым повезло с добрым и отзывчивым руководителем.

Как автор познакомился с художником

Санька Голобородько в общем-то похож на своего полного тёзку – известного киноартиста. Только Санька повыше маленько и посимпатичнее. Поскольку натура он творческая, то мы с ним сразу друг друга вычислили и сошлись.

Часто вспоминали, как в школе уроки напролёт тайком рисовали в тетрадях всевозможные сюжеты, подражая великим художникам. При этом настолько старались, что забывали обо всём на свете. Потом давали рисунки посмотреть одноклассникам, в надежде заслужить высокую оценку своего творчества. Но возвращали рисунки обратно, как правило, с подрисованными усами, очками и гениталиями. Подрисовщики всегда непомерно радовались своим дорисовкам, и ждали такой же реакции от нас, не замечая наши вытянувшиеся лица.

Но любовь к творчеству – это не главное, что нас объединяло. Переполненные юношеским максимализмом, мы оба стремились воспитывать волю и закалять дух. Ведь мы же собирались защищать Родину, значит готовым быть надо ко всему. Для этого мы изобретали всякие методы, которые способствовали бы возвышению духа над плотью. Хотя методы, которыми мы пытались достичь желаемого результата, одобрялись не всеми. Многими вообще не одобрялись. Если уж совсем точно, то кроме нас двоих - больше никем.

Как-то, сидя возле летнего бассейна, мы любовались прыжками в воду с десятиметровой вышки. Спортсмены поднимались на самый верх, выходили на подкидную доску, красиво подпрыгивали, и, красиво пролетев, отвесно входили в воду, почти не создавая брызг. Нам показалось вполне естественным желание залезть на верхотуру и тоже сигануть разочек.

- Ну что, пошли? – спросил меня Санька.

- Конечно, - уверенно ответил я.

И мы пошли. Когда поднимались по лестнице, в общем-то ничего необычного не заметили. Просто было немного неожиданно, что с подъ- ёмом всего на метр, высота казалось, растёт на целых два и звуки как бы удалялись. Становилось чем выше, тем тише. А самый верх вообще оказался окутан подозрительной тишиной. Звуки, конечно, были, но доносились они как бы из другого измерения. Тут же царила жутковатая тишь.

Но это ещё не все странности. Под нами не оказалось бассейна. Мы, конечно, понимали, что за то время пока мы поднимались его украсть бы не успели, однако, из-за края верхней площадки он не торопился показаться. Мы к этому краю медленно приближались, а его всё нет.

Причём ноги предательски начали подгибаться, так что к самому гадскому краю мы добрались уже на четвереньках. Только тут и обнаружился бассейн. Да какой к чёрту бассейн? Неимоверно маленькая квадратная лужа плескалась у подножья вышки. Казалось, что, даже слегка оттолкнувшись от вышки, непременно перелетишь эту лужу-бассейн и грохнешься уже с другой стороны. Непонятно как прыгающие до нас вообще умудрялись в неё попасть?

Ошалело посмотрев друг на друга мы, не сговариваясь, попятились назад и маленько постояли в задумчивости. Постояли понятно так же на четвереньках. Ни о каких прыжках речи уже не шло. Но встала другая проблема. Мы же не могли теперь просто так спуститься вниз по лесенке. Позор, который ожидал нас в этом случае, был бы поистине огромен и несмываем.

До этого нас обучали прыжкам с трёхметровой вышки, но разница между трёхметровой и десятиметровой вышками оказалась абсолютной. Нас никто не предупреждал, что десятиметровая площадка располагается ближе к Луне, чем к Земле. Надо было что-то решать, и решать немедленно.

- Давай прыгнем с семиметровой, - сказал Саня, - а если кто захочет пошутить, скажем, чтобы сам повторил.

Намного ли семиметровая окажется ниже я не представлял, но деваться было некуда. Голобородько решительно спустился на пролёт ниже и без подготовки «солдатиком» сошёл с доски. Я, стараясь не думать ни о чём плохом, без остановки последовал за ним.

Разница к счастью между двумя уровнями оказалась значительной. Семиметровая вышка располагалась намного ближе к воде, хотя, кто не стоял на десятиметровой, вряд ли сможет эту разницу оценить. Тем не менее, мне показалось, что я шагнул в бездну. Летел я долго. Даже «долго» - это не то слово. По моим подсчётам я летел минут сорок. За это время я обо всём успел подумать и всё прочувствовать. Единственная радость – что я летел вниз ногами.

Встреча с водой оказалась неожиданно жёсткой. Очень неожиданно и очень жёсткой. Трёхметровые вышки – намного лояльнее. Ну и вдобавок особенности имеются… в общем ноги надо при прыжке плотнее сдвигать. Вынырнул я, конечно, с нейтральным выражением лица. Будто дело для меня это плёвое, можно сказать будничное. Не мог я другое лицо товарищам из воды показать. Смотрю, Саня тоже из воды выбирается, и лицо тоже отрешённое. Как бы он вроде занимался привычным делом и даже забыл на него обратить внимание.

Товарищи наши ничего не заподозрили. Но мы то с Санькой помним, как от края на карачках пятились. Это нас сильно угнетало и не давало спокойно жить. Не такими мы раньше в своих глазах выглядели, не так себя на десятиметровой вышке представляли.

Лежим мы с ним на крыше нашей жёлтой казармы. Любили мы там с ним лежать. Никто не мешает, не шумит. Ну и правильно, какому дураку придёт в голову на крыше парится? А настроение ни к чёрту. Не ожидали мы от себя такой слабости. Вроде дезертиров получаемся.

Но я то ничего. Я человек смирный. А Санька кипяток. Бурлит по этому поводу. Непереносно ему прыжковое воспоминание. Тонкая натура. Шибко ранимый. Подошёл он к краю крыши, смотрит вниз и мне показывает:

- Три этажа. В сущности та же высота. Совсем не высоко. Я что, получается, с четвёртого этажа на землю смотреть боюсь? Глупость какая!

И берёт мой дорогой Саня, и виснет на карнизе на руках с крыши третьего этажа. Смотрю я на это дело, а куда деваться? Нельзя же товарища в таком положении одного бросать. Висну рядом с ним. Благо парапет бетонный и вокруг никого нет. А то неизвестно, что кому при виде нас в голову взбрендить может? Повисели так для порядка с минуту. Силушки тогда было не занимать. Потом вылезли. На душе легче стало. Значит, не совсем мы пропащие люди. Может ещё на что в этой жизни сгодимся.

Пошли мы с Саней на следующий день к бассейну и с семиметровой вышки головой вниз. Хряп! Знай наших! Только вот особенности не пропали. Оказалось теперь голову нужно подальше между рук запрятывать, а не как танкист из люка выглядывать. Отшиб, в общем, я голову. И кто знает, может на всю жизнь?

А ещё через день мы и с десятиметровой сиганули. Не головой, конечно, ногами. Но всё-таки!

Я то после этого успокоился. Проверил себя – и хватит. А Санька он не такой. Натура вроде утончённая, а упёртый как хохол. Хотя так и есть?

Отобрал как-то командир роты гражданскую одежду у двух наших товарищей. Сложил её у себя в канцелярии и ушёл обедать. Ходим мы кругами около канцелярии. Переживаем за товарищей. Времена те победней были. Где они себе другую одежду достанут. Только если из отпуска привезти. А до отпуска ещё о-го-го сколько.

Тут Санька и спрашивает:

- А закрыл Лебедев окно в канцелярии?

Глянули. Точно, не закрыл. Но что толку? Это ведь третий этаж, а между окнами расстояние приличное. Кто же рискнёт из окна в окно по внешней стене переходить при таком-то расстоянии? Не бывало ещё такого. Там и зацепиться не за что. Потому и оставил ротный окно открытым. Нечего ему опасаться.

А Санька говорит:

- Я через окно перейду.

Мы отговаривать. Только где там? Встал Санька на подоконник и хлоп ногу с рукой в соседнее окно. Стоит, вроде буквы «Х». А дальше что? В том окне его никто не ждёт и держаться там не за что. В этом, в общем-то, весь фокус и заключается. Никто не знает, как ему удалось на том подоконнике удержаться и вниз не сорваться. Да и он потом толком объяснить не мог. Не знаю как у него, а у нас всё внутри похолодело, когда мы на это смотрели.

Залез Саня в канцелярию. Выкинул оттуда шмотки нужные и снова на подоконник. Ну тут-то как мы его руку поймали уже не отпустили. Вдесятером тянули. Вышел из окна наш Санька целый и невредимый. Почёт, конечно, и уважение.

Может кто подумает: стоило ли из-за шмоток так рисковать. Только он не из-за шмоток. Ему главное себя перебороть. Ему вместо Голобородьки – Переборотькой надо было родиться.

Лет через двадцать после этого случая в Америке фильм «Человекпаук» сняли. Смотрел я. Что Вам сказать? Слабовато. С присосками да паутиной по стенам лазить ума много не надо. Попробовал бы он как Голобородько в сапогах и майке – тогда бы хоть сравнить можно было.

Так что первый человек-паук не в Америке появился, а появился он в Ейском лётном училище. И американскому чтобы до нашего дотянуть, ещё маленько потренироваться требуется.

Командир роты долго потом допытывался у кого же от его канцелярии ещё ключ есть. Но так ничего и не выяснил. Сменил замок и успокоился.

Карелкин

Служил я одно время вместе со Славой Карелкиным. Он тоже Ейское училище окончил, только пораньше. Правда, закончил он его не по лётному профилю. Списали его с лётной работы, но чтобы государевы деньги зря не расходовать, разрешили доучиться и получить диплом. Стал он офицером боевого управления, проще говоря, руководителем полётов дальней зоны. Существовала такая практика, и на каждом курсе несколько таких человек обязательно было.

Поскольку он уже не являлся лётным лицом, то мог позволить себе всякие вольности, чего остальные себе никак не позволяли. Остальных курсантов гоняли как Саврасок, а с «нелётного» что возьмёшь?

Однажды в городе Ейске, будучи дневальным по роте, Слава запросто отправился на рынок за сигаретами. В принципе это представляло из себя такой букет нарушений, что «лётному» курсанту даже во сне бы не приснилось столько набезобразить. Но для Славы, как уже сказано, самое страшное было позади.

Идёт Слава по рынку, сигареты выбирает. Мороженное прикупил. Лето. Настроение хорошее. Во рту сладко. Откуда ни возьмись, вырастает перед ним командир взвода капитан Шавов. Видит, что Слава в повседневной форме одежды. Значит не в увольнении. В увольнение только в парадной выпускают. Сопровождающего рядом нет. Значит самоволь- щик перед ним. Злостный и наглый.

- Что, Карелкин, - спрашивает Шавов, - попался?

Слава молчит. Да и как говорить? Мороженное поперёк горла встало. Не ожидал он на собственного взводного напороться. Посмотрел на него Шавов. Что с него взять? Не сдавать же в комендатуру. Свой всё-таки, хоть и безобразник.

- Бегом товарищ курсант в казарму, - приказывает Славе. - Доложишь ответственному по роте. А ответственный сегодня сам командир роты. Я лично прибуду и проверю, как вы указание выполнил.

Шавов даже решил прервать свой выходной день, дабы всем показать (а особенно командиру роты), что он всегда начеку. Пусть знают: ему что день, что ночь, что будний день, что выходной. Служба прежде всего. Он всегда так нам и говорил:

- Я двадцать четыре часа в сутки командир взвода! А на отдых мне и трёх часов хватит.

Пошёл Шавов на автобус. У Славы же не хватит наглости в одном автобусе с Шавовым ехать. Значит пешком пойдёт. Пока дойдёт, Шавов его уже в казарме с командиром роты поджидать будет. Красиво получится. Эффектно.

Слава, конечно, бешено соображает, как ему выкручиваться? Понятно, в любом случае, желательно раньше Шавова до казармы добраться. Соскрёб Слава последние кровные, и рванул на такси. Надо сказать по тем временам курсанты такси обычно не пользовались, к тому же автобус для них был бесплатно. Поэтому целый рубль за такси вывалить не каждому бы в ум пришло. Подъехал Слава к училищу, перемахнул через забор, прибежал в казарму. Пока добирался, кой чего сообразил.

Уговорил второго дневального показать, что Слава, мол, всё время стоял «на тумбочке» и никуда не отлучался. И что скоро у Славы законная смена с поста. Дневальный, конечно, поматюкался, но согласился. Выручить товарища – святое дело.

Прибывает в подразделение капитан Шавов с важным видом, а Слава уже «на тумбочке» честь ему отдаёт.

- Вы товарищ курсант как здесь? – удивляется Шавов.

- Да вот стою, товарищ капитан, - пожимает плечами Слава.

- Так вы ещё и дневальный? – снова удивляется Шавов.

- Так точно. Дневальный по роте курсант Карелкин, - представляется Слава.

- Вы как товарищ курсант вперёд меня успел? - опять удивляется Шавов.

Слава плечами пожимает, вроде не совсем понятно, кто куда успеть должен.

- Доложил? – снова спрашивает он Славу.

- Так командир роты здесь, - отвечает Слава, - если бы его не было, тогда доложил бы, а так докладывать Вам в присутствии старшего по должности не положено.

- Что? – не понял Шавов. – Я вас товарищ курсант спрашиваю: то, что я тебе приказывал, доложил?

Слава лоб наморщил, вроде вспоминает:

- Нет, - отвечает, - не помню я, чтобы Вы мне чего-нибудь приказывали.

- Как, - Шавов аж подпрыгнул, - ничего не приказывал? А на рынке я кому только что приказывал?

- Не могу знать, - докладывает Слава, - мне об этом ничего не известно.

- Что? - возмущается Шавов. – Вы что мне тут себе позволяшь? Я кого на рынке в самоволке поймал?

Слава опять плечами пожимает:

- Не могу знать.

- Вы как себе думаешь такое врать? – Шавов даже привстал на цыпочки, как лилипут перед писсуаром. – Вам кто здесь позволил комедию устраивать? Я вам что на рынке приказал?

- Какой рынок, - удивляется Слава, - если я два часа с тумбочки не слазил? Через пятнадцать минут у меня смена.

У Шавова дыхание от такой наглости перехватило. Он ногой топнул:

- Курсант должен есть. В смысле отвечать «есть». А больше он ничего не должен. В жмурки со мной играть! Доложить, как положено, кто на рынке был?

- Ничего не пойму, - удивляется Слава, - какой рынок?

Шавову бы успокоиться. С мыслями собраться. Но тумблер щелкнул и тормоза отключились:

- Да я вас не знаю, что сделаю?! Да я вас из училища без зачёта срока службы! Я вам на всю жизнь во сне сниться буду! Шавов вам не мальчик! Шавов разведшколу кончал. Вы мне прекратите. Это вам не у бабушки!

Слава перепугался, в грудь себя стучит:

- Если виноват, казните. Только в толк не могу взять про какой рынок Вы всё говорите?

- Дежурного по роте мне сюда! - кричит Шавов. - Где дежурный по роте?

- Так спит он, - докладывает Слава, - у него сон по распорядку. Шавов долго смотрит на часы, пытаясь, то ли сообразить, то ли успокоиться и снова кричит:

- Тогда где второй дневальный? Дневального сюда!

- Дневальный свободной смены на выход! – тоже громко кричит Слава.

Подходит второй дневальный и докладывает капитану, что он дневальный.

- Вы когда товарищ курсант на тумбочке и сколько? – кричит на него Шавов. – И не вздумай мне докладывать, я всё узнаю!

- А вот перед ним, - отвечает дневальный и показывает на Славу.

- Вы мне, что себе позволяешь, сколько раз повторять? – не успокаивается Шавов. – Вы мне точно и куда по времени, а не Ваньку валять!

- Ну вот, - показывает часы дневальный, - стало быть, два часа назад стоял. А теперь, значит, опять пора стоять.

- Вы, что из себя корчишь? Идиота из себя корчишь? – пугает его Шавов. – Вы кого покрываешь? Преступника покрываешь? Вместе у меня сейчас! Я вас обоих! Я эти глупости больше вас прошёл!

Но курсант курсанта никогда не выдаст. Хоть на куски его режь.

- Никого не покрываю, - отвечает, - если хотите с наряда снять, снимайте. Только ни в чём я не виноватый. Видит Шавов, толку нет.

- Дежурного сюда - кричит, - поднимайте дежурного по роте!

Дежурного подняли. Шавов на него теми же вопросами кричит. Но дежурный только плечами пожимает:

- Спал я. Ничего не видел. А так служба своим чередом идёт, нареканий до сих пор не было.

Накинулся Шавов на дежурного:

- Вы мне прекратить! Что себе позволять вздумал? Я же разберусь и накажу кого попало! И не посмотрю человек он или сержант!

Только стоит тот на своём:

- Спал. Ничего не знаю.

И злоба Шавова берёт, и обидно ему. Начал мимоидущих курсантов пытать, кого на тумбочке видели и когда. Только те в один голос: ничего не видели, ничего не помним.

Испортили Шавову настроение окончательно. Пошёл он к командиру роты майору Лебедеву. Нажаловался, в бессилии. Вышел командир роты. Те же вопросы курсантам позадавал, те же ответы получил. Посмотрел в потолок. Поворачивается к Шавову:

- Ты точно этого курсанта на рынке видел? – спрашивает.

Опешил Шавов. Потом закручинился. Даже отвечать не стал. Пошёл за своим рабочим столом сидеть. Просидел целый час. Злоба вышла, обида осталась. Выходит и снова к Карелкину:

- Карелкин, - просит, - ну сознайся, что это ты был.

- Прямо и не знаю, что и подумать, - пожимает плечами Карелкин. – Может Вы кого-нибудь другого на рынке видели? Такие случаи бывают. Форма у всех одинаковая, причёски тоже.

- Ну как же одинаковая, - стонет Шавов, - если я с тобой как сейчас разговаривал? Не мог же я с такого расстояния тебя перепутать.

- Ну Вы мне подробней расскажите, как меня встретили? - просит теперь Слава.

- Ну как, - разводит руками Шавов, - вот я иду, а вот ты навстречу.

- Ну? – подбадривает Карелкин.

- Ну, я у тебя спрашиваю: «В самоволке?»

- А я что ответил? – спрашивает Слава.

Шавов начинает вспоминать. Потом неуверенно говорит:

- А ты ничего не ответил.

- Странно, - говорит Слава, - как же я мог себе позволить ничего командиру взвода не ответить? Не понятно. Ну а Вы, что дальше?

- А я тебе говорю: «Следуй в казарму и доложи командиру роты».

- А я что? – снова направляет взводного Слава.

- Повернулся и пошёл, - отвечает тот.

- Ну а сказал то что?

Шавов снова долго вспоминает:

- Опять ничего не сказал.

- Да, - сочувствует Слава, - значит, Вы и голоса моего не слышали?

- Выходит не слышал, - задумчиво произносит Шавов, потом радостно вспоминает, - так у тебя же мороженное было.

- А, - как бы соображает Слава, - значит, у меня рот был забит мороженым, поэтому я молчал?

- Да нет, - снова задумчиво произносит Шавов, - не забит.

- Тогда не знаю, товарищ капитан, - разводит руками Слава. – Вот на втором курсе курсант есть. Говорят очень на меня похож. Да и не только он.

Шавов устало отходит. Снова час сидит за своим столом. Потом находит Карелкина и очень упавшим голосом просит:

- Карелкин, ну сознайся, что это ты был.

- Да я бы с радостью, - отвечает тот, - но я же на тумбочке стоял. Не мог в двух местах одновременно находиться.

Шавов уходит домой понурый и раскисший.

На следующий день Шавов не отходит от Карелкина:

- Как же это мог быть не ты, если я тебя вот так видел?

- Не знаю, товарищ капитан, я уже сам в уме всякие варианты перебрал.

- Ну и что надумал?

- Только одно может быть. Спутали Вы меня с кем-то.

- С кем же я тебя мог спутать?

- Вот это и нужно выяснить. Тогда всё на свои места встанет.

*

По окончании третьего курса перед самым отпуском Шавов снова находит Карелкина.

- Карелкин, дело прошлое. Сознайся, что это ты тогда на рынке был.

- А-а, Вы всё про тот случай, товарищ капитан? Так и не нашли этого самовольщика?

*

Когда прошёл выпуск из училища и Слава надел лейтенантские погоны, Шавов снова выловил его:

- Слава, скажи мне, наконец, ты это был или не ты? Слава понурил голову:

- Я Пётр Лазаревич. Извините меня.

- Фу-у, - Шавов даже присел на скамеечку, - хорошо, что ты сознался.

Я ведь всерьёз начал думать, что меня галлюцинации посетили.

Иванов

Учился с нами курсант Иван Иванов. Само по себе, конечно, необычно: Иван, да ещё Иванов. Был он отличный парень. Но рассказать хочется всё-таки не про него самого, а про его отца.

Отец его Александр Иванович Иванов, служил раньше в Ейском училище лётчиком-инструктором. И был Иванов старший человеком незаурядным и талантливым. Он мог разговаривать стихами, выдавать на раз целые поэмы, кроме того имел он талант художника, скульптора и архитектора. Много в училище о нём легенд осталось, хотя не все позволительно в печатном виде выкладывать.

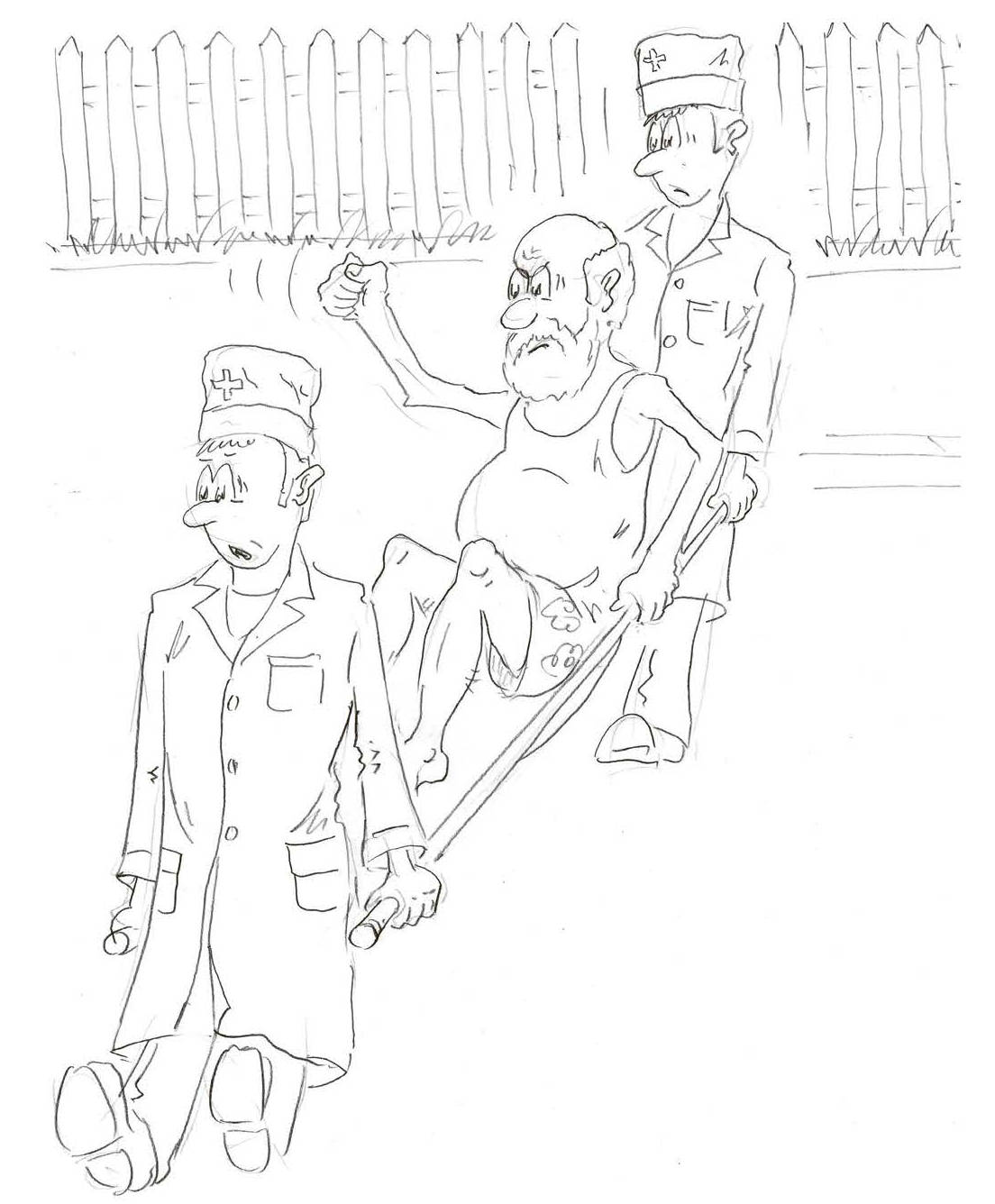

Естественно, все его таланты не вмещались в повседневную будничность, поэтому он каждый день как-нибудь проявлял себя, хохмил, юморил, разыгрывал. Народ любил его послушать и всегда собирался вокруг него толпами. Но однажды угораздило Иванова попасть в госпиталь, где, естественно, его не могли знать.

Прожил Александр Иванович в госпитале дня два. Невмоготу ему стало от серой больничной жизни, и весёлое нутро его всячески требовало внесения в неё разнообразных изменений.

Тут выпало ему идти на клизму. Если кто не в курсе, что такое клизма, то зря. Поинтересуйтесь заранее. Мало ли с чем в жизни столкнуться придётся. А клизма, это когда через известное отверстие большое количество специального раствора в человека заливается, а затем оттуда же выливается.

Пошёл, значит, Иванов к назначенному времени в соответствующий кабинет, но не просто. Перед тем как войти набрал он полный рот воды. Однако виду не показал. Пожилая санитарка подсказала ему что снимать, куда ложиться, что для процедуры подставлять. Иванов молча кивнул, мол, ясно. Выполнил что сказано. И всё как положено, сделал. Произвела санитарка соответствующее соединение Иванова со шлангом, и начала подачу раствора установленным порядком.

Поначалу Иванов лежал спокойно, и никакого виду не подавал, а потом вдруг повернулся на санитарку выпученными глазами и стали у него глаза расширяться. Та поначалу не поняла. Спрашивает:

- Что?

Но Иванов молчит, только лицом показывает, что вроде ему сказать хочется, но не может он, потому, как раздувает его изнутри. Та смотрит, вроде всё нормально идёт, как обычно, но понимает – глаза у человека сейчас выпадут. И выпадут они получается по её вине, а причину установить не может. Перепугалась не на шутку, и уже испуганно криком спрашивает:

- Что?

Тут Иванов воду изо рта и начал выпускать, как будто он переполнился. Санитарка со страху поверила, что клизма больного насквозь прошла. Очумела по-настоящему. Ей бы воду перекрыть, а у неё руки ходуном и речь отнялась. Может уже представила, как прокурору в убийстве сознаваться будет?

Паника, одним словом. Нельзя всё-таки женщинам доверять машиной рулить и клизмы ставить. Завопила она страшно и в коридор. Клизму, кстати, так и не отключила.

Неизвестно, как уж Иванов с этой клизмой справился, и со всем остальным? «Остальное» - его тоже куда-то девать надо. Только про шутку эту начальник госпиталя сразу узнал. Ещё бы не узнать. Бабка прямым ходом к нему в преступлении сознаваться побёгла. Вызвал тот к себе Иванова, журил сурово, основательно. Пальцем грозил. Нехорошо, мол, над пожилой женщиной издеваться. Если ещё чего подобное, то сразу… так, мол, и знай!

Александр Иванович, конечно, покаялся. Исправиться обещал. Только от натуры никуда не денешься. Несовместимая у него натура со строгой больницей оказалась. А тут к вечеру врачи по домам разошлись. Одни больные кругом. Вроде, свободой повеяло.

Как назло, кто-то кабинет не запер. А на вешалке там халат белый и фонендоскоп самый настоящий. Не мог же Иванов мимо такого пройти. Нацепил он белый халат, шапочку, на шею фонендоскоп повесил, и в таком виде двинулся.

Зашёл в ближайшую палату, огляделся, потом строго так спрашивает:

- Кто здесь новенький?

Больные после сегодняшнего случая уже знали кто такой Иванов, поэтому заулыбались, предчувствуя нечто необычное, и всей палатой указали на солдата-первогодку:

- Вон этот.

Тот только поступил и про Иванова ещё ничего не знал.

- Я новенький, - подтвердил солдатик, и даже стойку смирно принял.

- Так, больной, на что жалуетесь? – спросил Иванов, оттягивая боль- ному веки и щупая пульс.

- Ухо у меня, - сказал солдатик и показал на ухо.

- Ухо – это хорошо, - уверенно сказал Иванов и пододвинул табуретку. – Вставай-ка на табуреточку.

- Так у меня ухо, - неуверенно напомнил больной, но на табуретку встал.

- Хорошо, - снова сказал Иванов, - поворачивайся. Приспусти штаны. Солдатик стушевался, но палата завозмущалась:

- Давай быстрей. Врач говорит, значит надо так!

Новенький, не зная больничных порядков, повернулся и приспустил штаны.

- Молодец, - снова твёрдым голосом произнёс Иванов, - теперь нагнись. Раздвинь ягодицы.

Солдатик неуверенно нагнулся и раздвинул ягодицы. Александр Иванович приставил к голой заднице фонендоскоп, и щёлкнул его по яйцу:

- Ну что, в ухе-то звенит?

Солдатик, изогнувшись, спрыгнул с табуретки на свою койку, и долго с недоумением смотрел на радостные лица соседей по палате. А лица хлопали себя по коленкам, друг друга по плечам и сползали на пол с коек в приступах раскатистого смеха. Но, в общем, всё закончилось хорошо, никто не обиделся и все остались довольны.

*

Известно, что последние годы жизни знаменитый борец Иван Поддубный провёл в городе Ейске. Здесь находится его музей, вдобавок центральный городской парк назван в его честь. К столетию со дня рождения великого силача Ейское авиационное училище решило преподнести музею Поддубного подарок – небольшую статую Ивана Поддубного, который как бы снимает халат перед началом схватки и ненароком обнажает свои железные мышцы.

Идея великолепная. И главное, в Ейском училище был человек, способный воплотить её в жизнь – майор Иванов. Александр Иванович долго отнекивался, ссылался на сложность исполнения и недостаточность собственного таланта, но, в конце концов, его уговорили и он согласился.

Иванова освободили от исполнения всех служебных обязанностей, и он в течение двух месяцев обязался выполнить сложную и ответственную работу. В виду того, что творческой мастерской у него не было, то ваял Иванов статую в собственном гараже. Он целиком отдался творческой работе. Поскольку никакие наряды и служебные дела его теперь не касались, и спал он теперь до скольких хотел, то этот отрезок времени больше напоминал отпуск, чем муки творчества.

Но не только у Александра Ивановича наступили золотые дни. Многие из его товарищей тоже тепло вспоминали данное времечко. По вечерам в гараже теперь собиралась целая толпа. Скульптор, отдыхая после напряжённого творческого дня, постоянно шутил и рассказывал весёлые истории. Да и вообще стало весело. Вот все туда и шли. Однако идти в гараж с пустыми руками считалось неприличным. Поэтому каждый прихватывал с собой бутылёк, который выставлялся для общего поль- зования. Понятно, что Иванову, на правах хозяина бутыльки носить не требовалось. Требовалось только угощаться. Поэтому он против гостей не возражал.

В общем, за два месяца в указанном гараже практически образовался своеобразный клуб, где лётчики-инструктора с удовольствием проводили вечернее время, а Иванов, естественно, получился его почётным председателем.

Когда два месяца закончились, и требуемая статуя была готова, случилось в гараже чрезмерное веселье. И уж так там народ разошёлся в сторону веселья, что ненароком статую известного борца опрокинули. Статуя со своего рабочего места вниз головой упала на бетонный гаражный пол. Никто не успел её ни подхватить, ни даже пикнуть. Статуя оказалась обречена. О спасении не могло идти речи. Она рассыпалась на такие мелкие кусочки, что склеить её не представлялось возможным.

Народ обомлел и затих. Даже хмель у всех выскочил. Два месяца человек не покладая рук ваял сложнейшее произведение, которое уже завтра должно было быть торжественно выставлено на обозрение благодарных жителей города. И вот… Застыли все остолбенело, смотрят виновато. Как теперь горю помочь? Да и можно ли такое горе исправить? В пору за сердце хвататься.

Только Александр Иванович не растерялся:

- Не расстраивайтесь мужики, - говорит, - я завтра с утра еще такую же слеплю. Давай наливай лучше.

И действительно. Встал Иванов с утра пораньше, слепил точно такую же статую, а после обеда руководство её музею и вручило.

- Сырая ещё, - устало сказал Иванов, - только закончил. Там знаменитая статуя по сей день и стоит.

*

Не всегда, правда, со скульптурами всё гладко выходило. Но вины Иванова старшего в том не было. Случалось это от непонимания взрослых условностей его сыном Иваном, который как раз с нами учился.

Лепил как-то Александр Иванович скульптуры в просторном сарайчике у родственников. А Ваня тут же на природе бегал. Играл с чем под руку подвернётся. И попалась ему немецкая каска из папье-маше. Красивая каска была, совсем как настоящая. Откуда она взялась, теперь никто не помнит. Может её Иванов старший сам и соорудил?

Ходил Ваня с этой каской по двору. Любовался. Но каска это такая штука, которую непременно на голову одеть нужно. Отдельно от головы каска не до конца красиво смотрится.

Надел её Ваня себе на голову. Только опять не то. Не видит он теперь каски вообще. Какая же это красота, если её не видно? Полное разочарование. И вот тут, к счастью, заприметил Ваня в сарайчике отличную голову. Голова, конечно, не сама по себе была. Голова была с плечами до груди. Когда вырос, Ваня узнал, что это бюст называется.

Надел Иван каску на эту голову. До того она в пору пришлась. Прямо настоящий немецкий фашист получился. Смотрит он в упор на Ваню и оскал свой звериный показывает. Именно таких партизаны нещадно отстреливали, о чём в фильмах много свидетельств Ваня видел.

Естественно, как нормальному советскому пацану, Ване захотелось по фашистской роже стрельнуть. А была у тех родственников воздушка, т.е. пневматическая винтовка для свинцовых пулек, и валялась она без дела. А чего ружью без дела валяться когда фашисты кругом? Взял Ваня эту винтовку и давай фашиста проклятого расстреливать. И в каску ему, и в нос, и в глаз. Получай вражина безобразная.

Отвёл Ваня душу на целую пачку пулек. Хорошо фашисту врезал. Как в кино учили! Ну и успокоился. Другими делами занялся. Как-то всё забылось потихоньку. Пошла жизнь своим чередом. Только ближе к вечеру слышит Ваня, что отец его – Иванов старший ругается, на чём свет стоит. Потом вроде извиняется перед кем-то и опять ругается. Что за непонятности. Никогда его отец так не ругался. Всегда спокойный, выдержанный.

Не стал Ваня сразу бежать причины выяснять. Причины – они всегда разные бывают, но не всегда полезные. Выглянул потихоньку из кустов, чтобы в обстановке сориентироваться. Смотрит отец его перед бюстом в каске стоит и матерится, а рядом мужик какой-то.

Оказалось, это председатель колхоза, герой социалистического труда Мешков, заказал Александру Ивановичу собственный бюст слепить. Бесплатно тогда только дважды героям бюсты лепили. А просто герою соцтруда самому надо было о себе заботиться. Вот и решил Мешков собственным бюстом через Иванова обзавестись. Деньги заплатил. Позировал не единожды. А когда пришёл готовый бюст забирать, то оказалось, стоит герой соцтруда Мешков в пробитой немецкой каске с отколотым носом и выбитым глазом. В общем, не ожидал Мешков себя в таком политически неприглядном виде узреть.

Получилось, Ваня по недомыслию не только отцу насолил, но ещё и антисоветский поступок совершил. Долго потом Александру Ивановичу пришлось образовавшуюся неловкость сглаживать. А от Вани винтовку спрятали, и он больше её не видел.

Паша Дубов

Так в жизни получается, что люди, когда трезвые вытворять ничего особенного не желают. И даже когда их усиленно просят:

- А давай-ка, брат, мы с тобой сейчас отчебучим…

Они не только не соглашаются, а ещё и возмущаются, что к ним позволили обратиться с подобным. Однако, стоит потребить спиртного, как никого просить уже не нужно. Желание «отчибучить» начинает терзать массово. Хватает за горло и волочёт на поиски мест, где возможно предъявить общественности свою способность к отчибучиванию. И, к слову сказать, подобное повторяется с завидной регулярностью. Последствия хмельных отчибучиваний порой впечатляют своей нелогичностью, но вместе с тем масштабностью.

Расплата, следующая за этими последствиями в своей горечи не сравнима ни с редькой, ни с самым острым перцем. Выводы, которые делают виновники по осознании содеянного, убивают категоричностью и тотальностью. Виновные с размаху бросают себя на алтарь суровой, почти монашеской жизни. Принимают образцом своих помыслов исключительно добродетель. И навсегда прощаются со спиртным.

Сколько по времени может длиться неистовое раскаяние, в принципе осведомлены все. Об этом наверняка догадывались и виновники, и их жёны, и читатели. Последние отблески добродетели обычно меркли в первых отблесках граней предметов, посредством которых осуществлялось питиё, имеющих широкое распространение на территории Советского Союза.

Чего секретничать? В Брежневские времена пили много и самозабвенно. Это даже считалось как бы правилом хорошего тона. Обидно здесь другое. Поступки, сотворённые в пылу обильно вспрыснутого веселья, навечно остаются в памяти. Почему-то именно эти поступки память услужливо предъявляет нам при желании побеседовать о былом.

Во время встреч со старыми друзьями именно подобные нелепости попадают в центр обсуждений. Порой начинает казаться, что прошлое соткано вовсе из подобных казусов, а повседневная бытность напротив, выпадает из внимания. Ну работали мы чего-то. Ну сидели, корпели, уставали, жаловались и раздражались. Что теперь об этом вспоминать? А помнишь, как на ноябрьские…да с разгону…да вниз башкой…а глаза по половнику… Эх, вот жизнь была! Вот она молодость! Есть что вспомнить!

Не вина автора, что подобные случаи чаще других являются предметом повествования. Жизнь в основном шла своим чередом. Текла монотонно, обыденно, требуя упорства и настойчивости. Но оборачиваясь назад душа не принимает монотонности, не видит серости и повседневности. Душа жаждет яркости, резвости, пусть дажеглупой и непростительной. Но «ситуациями» дело-то не заканчивалось. В ситуации попадали все, и, как мы уже говорили, чаще после лобызаний с гранёными сосудами. А вот, что после ситуации – дело случая и смекалки. Кто как после выкручивался – предмет отдельного разговора и особого внимания.

*

Паша Дубов вернулся из очередного отпуска в срок. Добрался до казармы, спрятал чемодан. И как бы дальше следовало сдать отпускное удостоверение. Но! Удостоверение действовало до 24.00, на часах же было только 15.00. Выкинуть из жизни девять свободных часов способен был только неизлечимо больной курсант. У нас же не только неизлечимых, но и просто больных не водилось по определению.

Паша выдохнул остатки зарежимленного казарменного воздуха и отправился на городские улицы вдыхать воздух свободы, решив возвратить- ся в часть ровно в 24.00, ни минуты не упустив из положенного отпуска.

Тут же к радости Паша встретил своего друга Ваню Иванова, с которым не виделся целый отпуск и, естественно, соскучился неимоверно. Друзья крепко обнялись и шагнули на свободные улицы вместе.

Конечно, такое важное событие, как неожиданная встреча после отпуска, требовало немедленной торжественной процедуры со всеми полагающимися в таких случаях атрибутами.

Необходимо сообщить, что курсантам в то время разрешалось снимать военную форму только во время занятий по физической культуре и в бане. Остальное время снимать форму категорически запрещалось под страхом строгого наказания. Понятно, что произносить торжественные речи с гранёным предметом в руке не снимая формы, было чревато. В обязанности военных патрулей, насыщено рыскающих по округе, как раз входило собирать участников подобных торжеств и доставлять на гауптвахту. По причине описанных неудобств, каждый курсант имел нычку, именуемую проще хатой, где хранил гражданскую одежду и мог в случае необходимости переодеться.

Естественно, такой нычкой воспользовались и Паша с Ваней. Уже приобретя вид штатских граждан, они смело отправились в гастроном производить обычный для советского человека выбор из предложенных 3.62 и 4.12. В народном изображении наименованиями предложенного товара служили «Коленвал» и «Экстра». Подчёркивая торжественность момента, друзья взяли самое дорогое – «Экстру».

Чтобы не вызвать упрёков в зауженном представлении советского ассортимента, оговоримся. Существовала ещё 4.52. «Экстра» с отвинчивающейся головкой. Но в то время это была совершенная редкость. Говорят, поначалу данный напиток потреблял лишь Леонид Ильич Брежнев. Так, что в доступную продажу он поступил гораздо позже.

Распив в ближайшем сквере купленную бутылку, товарищи закусили её по общепринятым нормам плавленым сырком, и пошли за следующей. Правда, теперь уже не шиковали. Взяли за 3.62.

Что и сколько они употребили в последующем установить в точности невозможно, поскольку после второй учётность они вели слабо и восстановить её в последующем не смогли. Но, как бы там ни было, со временем у обоих прорвалось наружу естественное желание сотворить чегонибудь такое, чего раньше они никогда не совершали.

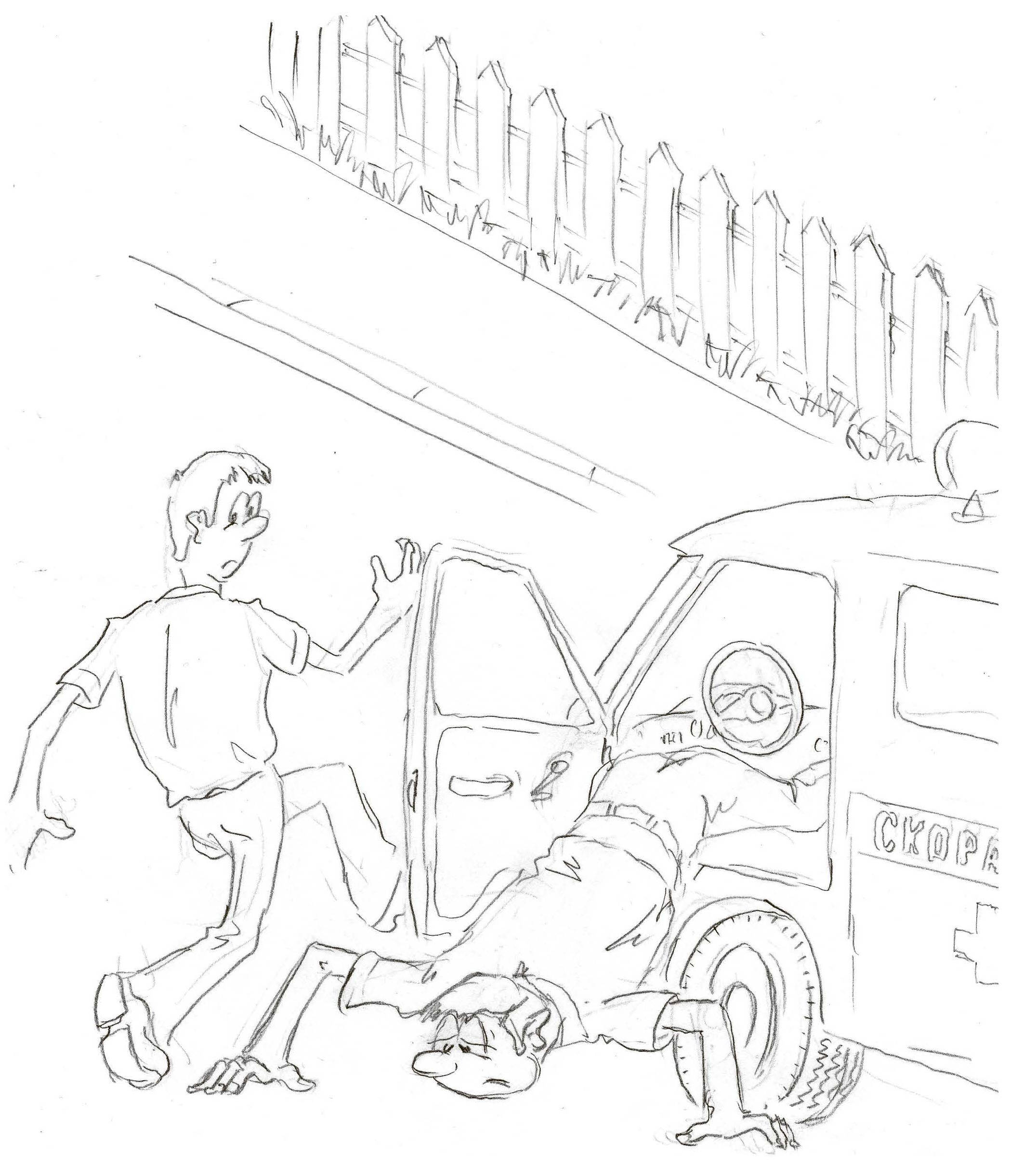

В этот момент, как по закону жанра и положено, им на глаза попалась машина «Скорой помощи» без водителя, но с открытой дверкой. Оба сразу, не сговариваясь, они узрели в открытой дверце приглашение покататься на «Скорой помощи». Ведь раньше им никогда не приходилось сидеть за рулём «Скорой помощи» и неизвестно придётся ли когда-нибудь?

Не глядя на открытую дверцу, ключа в замке зажигания почему-то не оказалось. Друзья немного расстроились, но понимая, что в жизни иногда приходится сталкиваться с трудностями, начали заводить машину без ключа. Поскольку заводить машину без ключа никто из них не умел, они просто разворочали подрульное пространство в поисках необходимых технических решений.

Вот тут некстати из ворот стоящего рядом дома и показалась толпа, имеющая свои виды на данный автомобиль. Очевидно, родственники несли некого мужчину на носилках, а врач и водитель шли рядом. Им настолько не понравилась задумка наших «отдыхающих», что даже больной вскочил со своих носилок и ринулся к водительской кабине, выказывая чрезмерно здоровое состояние тела.

Вовремя распознав опасность, наши друзья решили в открытую схватку не вступать, а покинуть поле боя, используя приёмы ускоренного передвижения. Но, если Ваня, выскочив из кабины, успешно применил на практике навыки физической подготовки, то Паша, учитывая количество праздничной влаги, посетившей за день его гортань, не смог из кабины даже самостоятельно выпасть. Пашу, принимая во внимание его приверженность к недвижимости, не стали подвергать принудительному извлечению с пассажирского места, а прямо на нём доставили в ближай- шее отделение милиции.

Ваня, добежав до казармы, в двух словах довёл до нас подробности случившегося. Выговорить больше этих двух слов у него по естественным причинам не получалось, но используя художественное мычание и азбуку глухонемых он всё же довольно сносно обрисовал ситуацию.

Ряд товарищей тут же побежали искать отделение милиции, где мог находиться Павел и даже нашли его, но никакой помощи оказать им не удалось. Обнаружив в кармане Паши военный билет и отпускное удостоверение, милиционеры уже передали его в военную комендатуру, оформив соответствующую документацию. Теперь помочь Паше уже не мог никто и ничто.

На утреннем построении командир полка поздравил нас с прибытием из очередного отпуска и сообщил о происшествии, случившемся накануне. Он в точности обрисовал ситуацию, которая произошла с Пашей. К тому же продекламировал на память несколько выдержек из свидетель- ских показаний, приложенных к милицейскому протоколу. В завершение командир довёл до нас, что курсант Дубов будет отчислен из училища по самой прескверной статье без зачёта срока службы в Советской армии. В общем-то это было лишнее. Мы и сами прекрасно представляли себе последствия Пашиной выходки. Надо сказать, это не самое плохое, что могло ожидать Пашу. За такие вещи вполне можно было угодить в дисциплинарный батальон или отхватить тюремный срок. Мы ходили понурые, потому что терять товарищей всегда трудно, а Ваню Иванова колотило в лихорадке. Если бы вдруг стало известно, что он находился рядом с Пашей, его ждала бы точно такая же участь.

Наверное, эта история заканчивалась бы в этом месте не иди речь о курсанте Ейского лётного училища Паше Дубове. Жизнь приучила нас не теряться ни в какой ситуации, и биться до конца, не опуская крыльев.

Буквально на следующее утро командир полка перед всем личным составом попросил у Паши прощения за нанесённое ему оскорбление и отменил предыдущие наказания и решения. Паша встал в общий строй к превеликой нашей радости с гордо поднятой головой и уверенным выражением лица. В знак поздравления мы пихали Пашку локтями, но лишних вопросов не задавали, понимая, что правда должна быть похоронена на долгие годы иначе последствия окажутся катастрофическими.

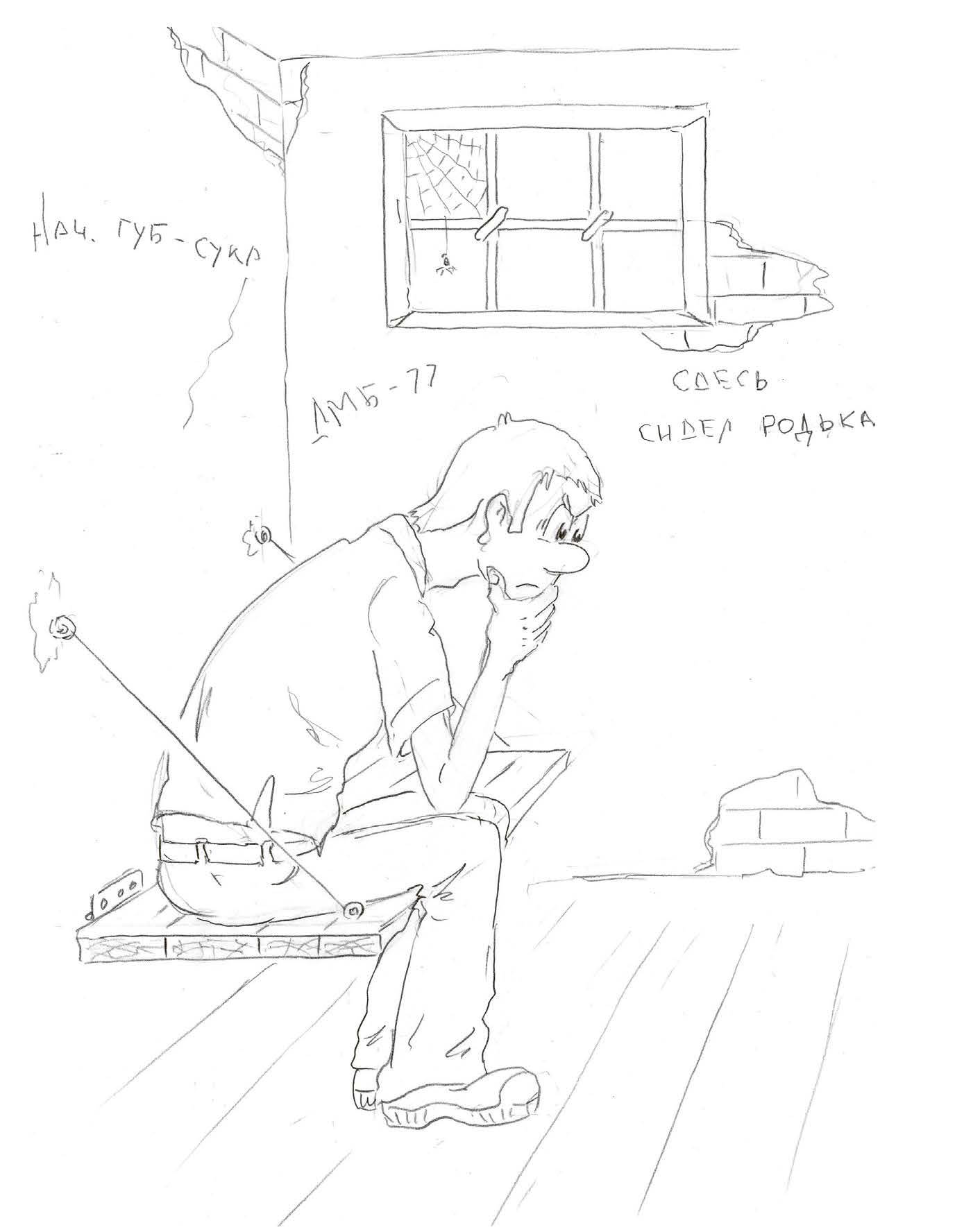

Очнувшись на гауптвахте Паша действительно по началу чувствовал себя раскисшим. Кроме мучительной головной боли и животного страха, свойственного любому человеку в такой ситуации, никакие другие ощущения его не посещали. Холодный чёрный пол. Серые шершавые стены. Другие личности от одного только прикосновения к холодной решётке впадали в истерику. Но больше всего добивала неизвестность. Паша, в довершение к остальным неприятностям, весьма плохо помнил окончание вчерашнего дня.

Конечно, ему хотелось поплакать навзрыд и повиниться за свои злодеяния. Броситься кому-нибудь на грудь, сказать, что он так больше не будет и попросить прощения. Но усилием воли Паша подавил панику. Твёрдой рукой взял за шкирку напуганную душу и хорошенько встряхнул её. После чего приказал мозгам работать. Во всяком случае, ему пока ничего не предъявили и ни в чём не обвинили.